三维生态足迹模型是生态足迹研究与自然资本核算领域的最新研究进展(Niccolucci et al., 2007),传统二维生态足迹忽略对自然资本存量及流量的区分,通常导致不严谨的评价结果(Kates et al., 2001;Moran et al., 2009;Warhurst, 2002).三维生态足迹模型将“可持续的基本保证-存量资本恒定”考虑在内,区分流量资本和存量资本,可实现人类对自然资本的需求及自然环境对自然资本供给的可靠测度.

生态足迹三维模型诞生于2009年,该模型的创始人Niccolucci等(2011)分析了全球尺度足迹深度和足迹广度在1961-2006年间的变化趋势,并讨论了三维生态足迹模型应用于国家尺度足迹核算的有效性,提供了追踪生态承载力来源及流量存量压力所在的理论基础,对于政策制定者有效管理自然资本的供需很有帮助.方恺等(2013;2012;2011)对Niccolucci的计算方法在某些方面存在质疑,认为不同类型生态生产性土地的生态赤字或生态盈余在累加的过程中可能存在抵消,从而影响足迹深度真实的严峻性,弱化自然资本供需之间的矛盾.基于此,方恺等对原始三维足迹模型做出改进,并将改进的三维模型应用于不同尺度的自然资本利用空间格局研究中(方恺等, 2012;2013;2014),涉及从中国境内的省域尺度到全球范围的国家尺度.

由于三维生态足迹发展历史较短,对于三维生态足迹的研究主要集中在生态足迹核算和可持续发展评估上,从自然资本流量、存量角度评估生态足迹驱动因子的研究相对较少(马彩虹等, 2015).以传统生态足迹为例,驱动力分析主要体现在以下3个方面(表 1):①在求出较长时间序列的生态足迹的基础上,对历史发展过程进行研究(高长波等, 2005);②建立生态足迹的自回归模型,建立生态足迹与主要影响因子的一元回归方程进行分析(蒋莉等, 2005);③建立生态足迹与各个影响因子的多元回归方程(王志平等, 2014)、以及新兴的偏最小二乘回归(马彩虹等, 2015)、计算智能方法(杨娟等, 2009)、人工神经网络(金新等, 2014)等.

| 表 1 数据来源 Table 1 Data source |

目前,对城市群尺度三维生态足迹核算的研究还鲜见报道(白钰等, 2008;Singh et al., 2009;Rees et al., 1992).珠江三角洲城市群是中国经济发展最具活力的地区之一,区域社会经济发展与自然资本利用的可持续性问题是区域研究的重要课题.本文拟以珠江三角洲城市群23年间(1990-2012)的面板数据为数据源,对区域自然资本利用的时空变异状况进行评估,并利用偏最小二乘回归方法进行驱动力分析,以期为协调工作区内社会经济发展与自然资本可持续利用之间的矛盾,提供科学研究支持.

2 数据来源与研究方法(Study area and methods) 2.1 数据来源本文将生物产品分为农业、林业、畜牧业、渔业等共46项统计条目(表 1).珠江三角洲城市群包括2个特别行政区、2个副省级市和7个地级市,因数据获取的问题,本文只研究除香港,澳门以外的其他9个市.

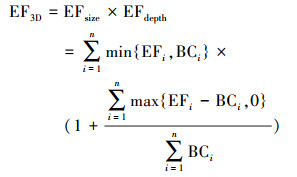

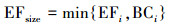

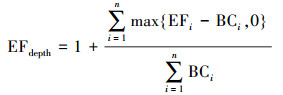

2.2 研究方法 2.2.1 三维生态足迹模型三维生态足迹模型是在传统二维生态足迹模型的基础上演化而来,二维生态足迹由生物承载力和生态赤字相加得到;而三维模型视生态足迹为一个圆柱体,由足迹广度和足迹深度相乘得到(Niccolucci et al., 2007),与行星边界的概念类似(Galli et al., 2012).三维足迹模型是一个时空模型,足迹深度(EFdepth)表示为维持区域现有资源消费水平,它表征人类消耗自然资本存量的程度,即人类对超出生物承载力部分资源的累积需求,具有时间属性.足迹广度(EFsize)表示在区域生态承载力限度内实际占用的生物生产性土地的面积,具有空间属性,它表征人类占用自然资本流量的水平.其取值范围为:0<EFsize≤EC,其计算公式如:

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

式中,EF、BC、ED分别表示二维模型中的生态足迹、生态承载力和生态赤字;1表示自然深度,EFdepth≥1;当EF≤EC时,EFdepth=1.

2.2.2 三维生态足迹变化驱动力分析方法本文选用偏最小二乘回归(Partial least square analysis, PLS)分析方法提取研究区三维生态足迹驱动因素,其被称为第二代回归分析方法.该方法将典型相关分析、多元回归分析、主成分分析有机结合,能够同时实现相关分析、回归建模以及主成分分析(唐启义等, 2005).PLS能够将自变量、因变量间的相关系数取到最大值,使得自变量对因变量的解释能力增强,提高了模型的相关分析精度(陈凯华等, 2010;程兴宏等, 2010).利用偏最小二乘回归的变量投影重要性(Variable Importance in Projection, VIP)分析技术(胡美娟等, 2015),各指标的值反映对生态足迹的影响重要性程度,可以有效识别回归因素中各指标对生态足迹影响程度如何.

|

(4) |

式中,VIPj表示第j个指标的VIP值,p为所选的指标变量数,m为提取的PLS主成分对数,Rd(Y; t1, …, tm)表示轴t1, …, tm对Y的累积解释能力,Rd (Y; th)表示轴th对Y的解释能力(马明德等, 2014).一般认为VIP值大于1的指标为重要影响因素,VIP值为0.8~1的指标为不太重要因素,值低于0.8被认为是最不重要因素.

本研究拟通过自然资本利用优劣程度把珠三角9个地市分成不同类型,进而识别不同类型城市的自然资本利用状况驱动力的差异,具体分析中将对不同类型的城市分别构建PLS模型,为了更好地反映自然资本要素的动态作用,本文选用截面样本点与时序样本点(1990-2012年)混合的面板数据作为模型分析的数据源.

在参考国内外相关研究的基础上,本文选取三维生态足迹(EF),足迹深度(depth)为被解释变量.解释变量拟包括以下5个方面,①反映城市规模的人口变量:常住人口(A1)、农业人口(A2)和客运量(A3);②反映社会经济发展的变量:GDP (B1)、城市化率(B2)、GDP增长率(B3)、第二产业比重(B4)、第三产业比重(B5)和城市建设用地面积(B6);③为政策对城市自然资本利用的影响程度:固定资产投资(C1);④为自然资源禀赋:耕地面积(D1)、生态承载力(D2);此外,本文还选取科技人员数作为解释变量,用于反映城市的科学技术资源,在一定程度上,科技发展水平亦是城市自然资本利用不可缺少的要素之一:农业机械总动力(E1)、科技从业人员数量(E2)和高新技术开发区收入(E3).

3 结果(Results) 3.1 珠江三角洲及代表性城市三维生态足迹动态变化1990-2012年,珠江三角洲全区及代表性城市生态足迹主要呈波动上升趋势(图 1),全区生态足迹自1.56升至2.15 ghm2;同时,生态承载力自1990年的0.28 ghm2降至2012年的0.13 ghm2.1990年区域生态自然资本供给能力(生态承载力)仅占区域消费能力(生态足迹)的17.68%,而这一指标,在2012年已降至6.05%,珠三角城市群地区自然资本利用的绝大部分通过外埠调入.

|

| 图 1 珠江三角洲全区及代表性城市1990-2012年人均生态足迹和生物承载力变化趋势 Fig. 1 Trends of EF and bio-capacity per capita in the Pearl River Delta city cluster from 1990 to 2012 |

Ⅰ类城市(含肇庆、江门、惠州)是生态承载力与生态足迹缺口最小的区域,如肇庆市生物承载力近22年间变化不大,稳定在0.6 ghm2附近,生态足迹在波动中上升了0.67 ghm2,本研究期末的2012年为1.38 ghm2;Ⅱ类城市(含广州、中山、佛山)生物承载力与生态足迹缺口相对居于中游,如广州市1991-2001年间,生态足迹以10.4%的年率递增,同期生物承载力以每年5%的速率递减.2008年后,生物承载力仍呈递减趋势,但生态足迹该时段内也有小幅递减;Ⅲ类城市(含深圳、东莞、珠海)生物承载力与生态足迹缺口相对较大,如深圳市生物承载力原本就相对较小,22年间均呈递减趋势,而生态足迹研究时段内一直呈波动上升状态.

三维生态足迹空间分异表现为以广州为中心,向四周递减的特征.1990年生态足迹最大的是广州、佛山和深圳特区内部各区,均大于2.26 ghm2;其次是东莞、中山和珠海的大部分区域,其值为1.5~2.0 ghm2;其余地区则低于1.0 ghm2.2012年各地区生态足迹均有所增加,排名前三的依次是广州、深圳和佛山,均高于3.0 ghm2;东莞、珠海和中山为2.0~3.0 ghm2左右,其余地区低于2.0 ghm2.生态承载力分布特征与生态足迹的分布特征刚刚相反,生态承载力空间分异表现为以深圳为中心向四周递增.1990年生态承载力大于0.5 ghm2的有惠州、肇庆和江门,其余大部分区域小于0.2 ghm2;2012年各地区生态承载力除肇庆外均有所减少,生态承载力较大的仍为惠州、肇庆和江门,深圳、珠海、东莞和中山的生态承载力均小于0.05 ghm2.

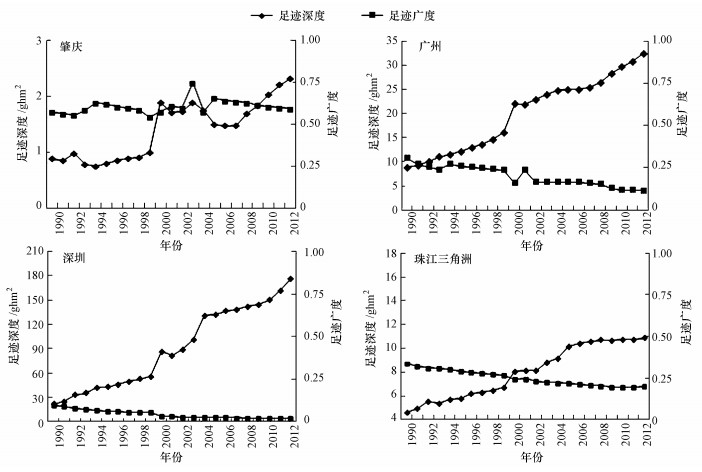

3.2 珠江三角洲生态足迹深度、足迹广度动态变化足迹深度(EFdepth)反映区域自然资本存量的消耗,珠江三角洲22年间的EFdepth以6.16%的年速率自4.62升至10.88 ghm2 (图 2);足迹广度(EFsize)反映了区域自然资本的流动性强弱和人类活动占用流量资本的程度,研究区22年间的足迹广度自0.27降至0.13.区域尺度上珠三角三类城市生态EFdepth、EFsize亦呈现不同变化特征,Ⅰ类城市是自然资本存量占用相对较小(EFdepth最小)的区域,相对于其他2类城市EFdepth快速直线上升趋势,I类城市则呈现缓慢波动上升态势(如肇庆);Ⅱ类城市表现为EFdepth和EFsize分别以较快速度增长和递减(如广州);Ⅲ类城市的EFdepth和EFsize均已远远高于其他地区的速度增加或递减(如深圳)(图 2).

|

| 图 2 珠江三角洲1990-2012年足迹深度和足迹广度变化趋势 Fig. 2 Trends of footprint depth and size per capita in the Pearl River Delta city cluster from 1990 to 2012 |

从珠三角EFdepth空间分布上看,肇庆、江门和惠州的自然资本可在2~3年内得到更新,而其余地区如深圳和佛山,需要几十年,甚至上百年的自然资本供给量来满足一年的消耗需求.研究区EFsize自广州和深圳为中心向外围递增,最小深圳市仅为0.01;区域EFdepth和EFsize基本呈逆向排列,存量资本的消耗与流量资本的占用存在显著的地域互补性.

3.3 珠江三角洲三维生态足迹组分分析在生态足迹结构方面,2012年珠三角化石燃料用地比例最大(0.86 ghm2),其次是耕地(0.49 ghm2)、草地(0.32 ghm2)、水域(0.20 ghm2)、林地(0.16 ghm2)和建筑用地(0.12 ghm2);与1990年相比,化石燃料用地、耕地、草地、水域、林地和建筑用地分别增加了0.32、0.10、0.08、0.07、0.04和0.03 ghm2.从贡献率看,化石燃料对足迹的贡献率从1990年的35.26%上升至2012年的39.57%,仍占最大比重;耕地则从1990年的25.22%降至2012年的22.62%,草地从1990年的14.97%升至2012年的16.08%;水域、林地和建筑用地的贡献率虽有小幅增长,但在足迹结构中,所占比例相对较小.化石燃料用地、耕地、草地是足迹的重要组成部分.

1990-2012年珠三角各市生态足迹呈现明显的差异.1990年耕地足迹最高的是广州、深圳、东莞,均大于0.53 ghm2,2012年各地区耕地足迹均有所增加,排名前三的是广州(1.07 ghm2)、东莞(0.84 ghm2)和中山(0.79 ghm2),珠三角耕地足迹空间分布以广州、深圳和佛山为最高值,依次向外围区域递减的特征,不仅如此,6类生产性土地中除草地外,其余4类足迹空间分布基本与耕地足迹的空间分布一致,草地足迹的最高值位于肇庆(0.69 ghm2)、广州(0.62 ghm2)和惠州(0.60 ghm2).

3.4 珠江三角洲三维生态足迹动态变化驱动力分析多数驱动因子的相关系数值达到0.9以上,表现出显著的相关性,可见本文选用偏最小二乘方法检验分析是可取的.Simca-p 11.5提供的初步统计结果表明,因变量组合和解释变量组合的第一主成分之间存在显著的线性关系,表明本文用选用线性方程分析三维生态足迹与解释变量之间的关系是合适的.在选取的198个样本点中,存在的7个特异点,均为深圳和广州2009年后的样本点,进一步分析过程中做了剔除处理.在兼顾解释能力、预测能力及拟合水平的综合考量基础上,具体分析结果参见表 2.

| 表 2 偏最小二乘回归模型精度评价 Table 2 Proof-tested in partial least-squares regression model precision |

根据表 2结果,Ⅰ类城市PLS应提取2个有效成分,它能够解释83.2%的因变量集合Y中的变异,而它们对X组变量的信息利用率为83.7%.Ⅱ类城市PLS能解释92.4%的因变量中的变异,模型对自变量集合中的信息提取则更大,达到94.7%,由于II类城市自然资本利用程度趋势性很强,且非常集中,所以与其它2类城市相比,Ⅱ类城市的分析精度最高;Ⅲ类城市自然资本利用的共同趋势亦十分明显,但它们的集中程度略低于其它2类城市,其提取的3个有效成分能解释78.7%的Y变异量,对X组变量的信息利用率达到81.4%.同时,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类城市体现模型的预测值与变量实际观察值拟合水平的系数Q2结果说明,3个模型都具有很好的拟合度且有效成分数量选取合理.

在偏最小二乘分析中,变量投影重要性(VIP)用来表征每个自变量对因变量的解释能力(表 3).对I类城市自然资本利用程度影响显著的因素有B4、B5、A3、B3、B2、B1,除D1对Ⅰ类城市不重要外,其余因素均为比较重要;对Ⅱ类城市影响显著的因子有B5、B4和E3,比较重要的因子有D2、B1、A1、C1、E1、E6、D1、B2、E2、A3, A2、B3对该类型城市不重要;影响Ⅲ类城市非常重要的因子有A1、D2、B2、B6、D1、B1和E2,比较重要的因子有B4、C1、E1、E3、A2,A3、B3、B5对Ⅲ城市自然资本利用程度影响不重要.

| 表 3 变量投影重要性指标 Table 3 Variable importance of projection |

生态足迹分析是评价区域可持续发展状态的工具,珠江三角洲2012人均生态足迹为2.15 ghm2,不仅高于广东省非珠三角地区,而且大于除山东、山西、河南、四川、黑龙江、内蒙古和河北外的中国其余省份(张靓等, 2013),表明珠三角地区的人均自然资本消费能力高于中国大部分区域,同时人均自然资本供给能力(生物承载力)却远小于中国大部分区域,区域整体可持续发展能力较弱.

存量资本消耗和流量资本占用方面,2012年全国30个省份的区域足迹深度均大于1,且多数高于同期2.23的全球平均水平,而珠三角足迹深度为10.36,其中深圳的足迹深度为175.84.过度依赖存量资本的消耗以维持自然资本的供需平衡,已成为该区域社会经济发展的普遍现象.高存量资本消耗一般与低流量资本占用紧密相联,人口密度大、资源禀赋不高、自然资本流动受限较多,导致珠三角整体足迹广度远小于全国大部分地区.

4.2 生态足迹动态与区域消费结构从生态足迹的结构变化情况看出,随着人口增长和城市化的发展,研究区粮食类农产品消费比重有所降低,生态足迹耕地占用有所降低;肉类、奶类等畜产品消费的数量不断上升,导致大量草地占用.能源消费层面,以煤、焦炭、燃料油、原油、汽油、柴油和电力等能源的消费比重亦呈现快速上升趋势,占用化石能源用地的面积也就随之大幅增长.相比之下,林地、水域和建筑用地的生态足迹较小,但从变化速度看,该3类土地生态足迹均呈高速增长态势.其中林地、水域生态足迹的增长率均超过了5%,表明珠三角城市群对林产品、水产品的消费需求不断增加;此外,在人口增长、工业化和城镇化快速推进的背景下,大量优质耕地不断被占用为建筑用地,建筑用地生态足迹呈现较快增长趋势,年均增长率达8.37%,位居各类土地生态足迹增长速度之首.

4.3 三维生态足迹驱动机制分析驱动力分析结果表明,三维生态足迹的影响因子主要为经济社会因素、人口因素和政策因素;科技因素和自然环境因素对自然资本利用状况的影响程度不明显,不同类型城市的自然资本利用状况驱动力的差异明显.人口与生态足迹、足迹深度存在显著的正相关关系,是影响生态足迹大小的主导因素.但因城市类型的不同,人口规模对生态足迹、足迹深度的影响程度强弱的排序是,Ⅲ类城市最显著,Ⅱ类城市次之,Ⅰ类城市最小.

在资源利用水平未能提高的情况下,经济发达区域一般有较高的生态足迹(Rees, 1996),因而社会经济因素是影响珠三角生态足迹大小的另一个关键因素.珠三角近23年来,GDP年增长率为19.55%,快速增长的经济总量增加了对自然资本产品和服务的消耗,表明区域经济增长在一定程度上牺牲了生态环境,当然牺牲自然资本亦获得了巨大的经济成就.GDP的不同结构势必导致不同的自然资本利用方式,珠三角地区是我国最重要的工业基地,研究时段内第二产业比重增幅接近10%.工业产值的提高直接导致化石能源消费用地的增加,最终影响生态足迹与足迹深度的变化.本研究分析结果表明,第二产业比重对生态足迹、足迹深度的影响程度在Ⅰ类城市最显著,Ⅱ类城市次之,Ⅲ类城市最小;第三产业的发展有助于降低区域生态足迹(杨小燕等, 2013),第三产业比重对Ⅰ类和Ⅱ类城市生态足迹影响程度显著,而在Ⅲ类城市影响不大.

政策因素在以深圳为首的Ⅲ类城市和以广州为首的II类城市的影响程度远高于其在Ⅰ类城市的影响程度,一般情况下,政策因素可通过立法、执法、监察、财税和市场调节等手段保障区域自然资本利用可持续,2012年,珠江三角洲固定资产投资13974.24亿元,Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类城市分别所占20.85%、30.64%和48.51%,尽管珠江三角洲是我国经济发展的前沿地带,政策倾斜力度远高于我国广大地区,然而在珠江三角洲内部,广州和深圳等市的政策力度远高于外围地区;科技因素可提高区域资本利用效率和供给能力,然而在城市群地区,其对自然资本利用的改善程度有限,尤其对于自然资本禀赋较差但又过量损耗的区域,如深圳、珠海和佛山,对生态足迹、足迹深度变化的影响不显著.自然环境因素是农业经济主产区生态足迹变化的重要因素(焦雯珺等, 2009),而在城市群地区,自然因素对区域自然资本利用影响不明显.

5 结论(Conclusions)1)从供需角度看,珠江三角洲生态足迹(2012年为2.15 ghm2)远高于全国大部分地区,生态赤字较大,生态环境压力较大并呈逐年增加趋势(由1.56升至2.15 ghm2),自身的可持续发展能力较弱;从存、流量占比看,区域过度消耗存量资本换取发展(由4.62升至10.88 ghm2),远达不到自然资本利用的代际公平;区域自然资本流动所受的限制较多(由0.27降至0.13),亦未达到自然资本利用的代内公平.

2)人口规模是区域自然资本利用动态变化特征差异的主导因素,社会经济差异是区域自然资本利用动态变化的次要影响因素,政策环境因素是第三位显著影响因素.科技因素和科技因素对研究区自然资本利用变化的影响程度不显著.

3)三维模型的提出,为生态足迹改进研究提供了新的视角,承认了自然资本存量及流量的重要性,然而,模型在区分2类自然资本存、流量时并未赋予其实际的物理量,对于存量资本消耗具体如何对土地生产力施加影响亦未涉及,这也是未来三维生态足迹需进一步研究的领域.

| [${referVo.labelOrder}] | 白钰, 曾辉, 魏建兵, 等. 2008. 基于环境污染账户核算的生态足迹模型优化-以珠江三角洲城市群为例[J]. 应用生态学报, 2008, 19(8) : 1789–1796. |

| [${referVo.labelOrder}] | 陈凯华, 官建成. 2010. 中国区域创新系统功能有效性的偏最小二乘诊断[J]. 数量经济技术经济研究, 2010, 8 : 18–32. |

| [${referVo.labelOrder}] | 程兴宏, 刁志刚, 胡江凯, 等. 2010. 基于CMAQ模式和自适应偏最小二乘回归法的中国地区PM2.5浓度动力-统计预报方法研究[J]. 环境科学学报, 2010, 12(15) : 1–16. |

| [${referVo.labelOrder}] | 方恺, 高凯, 李焕承. 2013. 基于三维生态足迹模型优化的自然资本利用国际比较[J]. 地理研究, 2013, 32(9) : 1657–1667. |

| [${referVo.labelOrder}] | 方恺, 李焕承. 2012. 基于生态足迹深度和广度的中国自然资本利用省际格局[J]. 自然资源学报, 2012, 27(12) : 1995–2005. |

| [${referVo.labelOrder}] | 方恺. 2011. 生态足迹深度和广度:构建三维模型的新指标[J]. 生态学报, 2011, 33(1) : 267–274. |

| [${referVo.labelOrder}] | 方恺. 2014. 基于足迹家族和行星边界的主要国家环境可持续性多维评价[J]. 生态环境学报, 2014, 11 : 1868–1875. |

| [${referVo.labelOrder}] | 高长波, 张世喜, 莫创荣, 等. 2005. 广东省生态可持续发展定量研究:生态足迹时间维动态分析[J]. 生态环境, 2005, 14(1) : 57–62. |

| [${referVo.labelOrder}] | Galli A, Wiedmann T, Ercin E, et al. 2012. Integrating ecological, carbon and water footprint into a "footprint family" of indicators:definition and role in tracking human pressure on the planet[J]. Ecological Indicators, 16 : 100–112. DOI:10.1016/j.ecolind.2011.06.017 |

| [${referVo.labelOrder}] | 胡美娟, 周年兴, 李在军, 等. 2015. 南京市三维生态足迹测算及驱动因子[J]. 地理与地理信息科学, 2015, 31(1) : 91–95. |

| [${referVo.labelOrder}] | 焦雯珺, 闵庆文, 成升魁, 等. 2009. 基于生态足迹的传统农业地区生态承载力分析-以浙江省青田县为例[J]. 资源科学, 2009, 1 : 63–68. |

| [${referVo.labelOrder}] | 蒋莉, 陈治谏, 沈兴菊, 等. 2005. 生态足迹影响因子的定量分析-以中国各省(区市)1999年生态足迹为例[J]. 长江流域资源与环境, 2005, 14(2) : 238–242. |

| [${referVo.labelOrder}] | 金新, 唐德善, 陈丽夫. 2014. 基于GRNN神经网络的生态足迹影响因素预测[J]. 水电能源科学, 2014, 32(5) : 137–139. |

| [${referVo.labelOrder}] | Kates R, Clark W C, Corell R, et al. 2001. Sustainability science[J]. Science, 292(4) : 641–642. |

| [${referVo.labelOrder}] | 刘某承, 李文华, 谢高地. 2010. 基于净初级生产力的中国生态足迹产量因子测算[J]. 生态学杂志, 2010, 29(3) : 592–597. |

| [${referVo.labelOrder}] | 马彩虹, 赵晶, 赵先贵. 2015. 基于足迹家族的宁夏资源环境压力评估及时空差异分析[J]. 环境科学学报, 2015, 11(20) : 1–11. |

| [${referVo.labelOrder}] | 马明德, 马学娟, 谢应忠, 等. 2014. 宁夏生态足迹影响因子的偏最小二乘回归分析[J]. 生态学报, 2014, 34(3) : 682–689. |

| [${referVo.labelOrder}] | Moran D, Wackernagel M C, Kitzes J A, et al. 2009. Trading spaces:Calculating embodied ecological footprints in international trade using a product Land Use Matrix (PLUM)[J]. Ecological Economics, 68(7) : 1938–1951. DOI:10.1016/j.ecolecon.2008.11.011 |

| [${referVo.labelOrder}] | Niccolucci V, Bastianoni S, Tiezzi E B P, et al. 2009. How deep is the footprint-A 3D representation[J]. Ecological Modeling, 220(20) : 2819–2823. DOI:10.1016/j.ecolmodel.2009.07.018 |

| [${referVo.labelOrder}] | Niccolucci V, Galli A, Reed A, et al. 2011. Towards a 3D national ecological footprint geography[J]. Ecological Modeling, 222(16) : 2939–2944. DOI:10.1016/j.ecolmodel.2011.04.020 |

| [${referVo.labelOrder}] | Niccolucci V, Pulselli F M, Tiezzi E. 2007. Strengthening the threshold hypothesis:economic and biophysical limits to growth[J]. Ecological Economics, 60(4) : 667–672. DOI:10.1016/j.ecolecon.2006.10.008 |

| [${referVo.labelOrder}] | Rees W E, Wackernagel M. 1996. Urban ecological footprints:Why cites cannot be sustainable and why they are a key to sustainability[J]. Environmental Impact Assessment Review, 16(4) : 224–248. |

| [${referVo.labelOrder}] | Rees W E. 1992. Ecological footprint and appropriated carrying capacity:what urban economics leave out[J]. Environment and Urbanization, 4(2) : 120–130. |

| [${referVo.labelOrder}] | Singh R K, Murty H R, Gupta S K, et al. 2009. An overview of sustainability assessment methodologies[J]. Ecological Indicators, 9(2) : 189–212. DOI:10.1016/j.ecolind.2008.05.011 |

| [${referVo.labelOrder}] | 唐启义, 唐洁. 2005. 偏最小二乘回归分析在均匀设计试验建模分析中的应用[J]. 数理统计与管理, 2005, 25(5) : 45–49. |

| [${referVo.labelOrder}] | Wackernagel M, Rees W E. 1998. Our Ecological Footprint:Reducing Human Impact on the Earth[M]. Canada: New Society Publishers. |

| [${referVo.labelOrder}] | Wackernagel M, Sehulz N, Deumling D, et al. 2002. Tracking the ecological overshoot of the human economy[J]. Proceedings of the National Academy of Seience, 99(14) : 9266–9271. DOI:10.1073/pnas.142033699 |

| [${referVo.labelOrder}] | Wackernagel M, Onisto L, Bello P, et al. 1999. National natural capital accounting with the ecological foot Print concept[J]. Ecological Economics, 29(3) : 375–390. DOI:10.1016/S0921-8009(98)90063-5 |

| [${referVo.labelOrder}] | Warhurst A. 2002.Sustainability Indicators and Sustainability Performance Management. Report to the Project:Mining[M]. Minerals and Sustainable Development |

| [${referVo.labelOrder}] | 王志平, 陶长琪, 沈鹏怡. 2014. 基于生态足迹的区域绿色技术效率及其影响因素研究[J]. 中国人口资源与环境, 2014, 24(1) : 35–40. |

| [${referVo.labelOrder}] | 谢鸿宇. 2008. 生态足迹模型的改进与应用[M]. 北京: 化学工业出版社. |

| [${referVo.labelOrder}] | 杨娟, 王昌全, 李冰, 等. 2009. 基于遗传神经网络的成都市人均生态足迹预测[J]. 生态学报, 2009, 29(1) : 359–367. |

| [${referVo.labelOrder}] | 杨小燕, 赵兴国, 崔文芳, 等. 2013. 欠发达地区产业结构变动对生态足迹的影响-基于云南省的案例实证分析[J]. 经济地理, 2013, 33(1) : 167–172. |

| [${referVo.labelOrder}] | 张靓, 曾辉, 赫胜彬. 2013. 基于改进模型的1992-2010年中国省域生态足迹核算[J]. 生态环境学报, 2013, 22(8) : 1365–1370. |

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37