2. 四川省农业厅土壤肥料与资源环境处, 成都 610041

2. Department of Soil Fertilizer, Resources and Environment, Sichuan Provincial Department of Agriculture, Chengdu 610041

砷是一种在自然界中广泛存在的类金属元素, 也是普遍存在于各种环境介质中的有毒元素, 已被国际癌症研究所(IARC)等权威机构认定为人类已知致癌物(Nickson et al., 1998; Ng et al., 2003).环境中的砷污染来源复杂, 其中, 水体砷污染主要来源于工矿业与农业, 具有高毒性、高稳定性、污染范围大、难以治理等特点(吴万富等, 2015).在河流湖泊中, 砷污染一旦发生, 即使在较低浓度下, 也会对人体健康和环境造成危害.因此, 研究河流湖泊水体和沉积物中的砷污染问题对区域水环境安全具有重要意义, 而且相关研究也已经成为国内外环境科学领域广泛关注的热点(Aguasanta et al., 2009; Andrade et al., 2010).

国际上对水环境中砷污染的研究主要集中于砷元素在水环境中的分布及与其它介质间的循环机制, 并进行了一系列有关水体和沉积物中砷的来源分析, 以及砷通过各种途径从沉积物进入水体等方面的研究(Herlihy et al., 1985; Aguasanta et al., 2009; Chakraborti et al., 2015; Ghosh et al., 2015; Rieuwerts et al., 2014).我国直到20世纪80年代初才开始开展有关砷在不同海域中的含量及其分布特征和存在形态的研究(陈亚雄等, 1988; 宋金明等, 1997; 王华东等, 1992), 最近10多年逐渐拓展到研究砷在各类湿地中沉积物-水界面之间的形态转化(刘淑民等, 2012; 朱立峰等, 2009; 张连凯等, 2012; 张楠等, 2013; 徐泽新等, 2013; Zhang et al., 2013).尽管关于砷污染的研究较多, 但已有的研究大多集中在污染比较严重的海湾与河流, 而关于沟渠水体和沉积物中砷污染的研究较为缺乏.作为一种独特的湿地类型, 沟渠是连接流域内陆域之间, 以及陆域与流域内部水体之间的重要通道, 在流域内分布广泛, 兼顾防洪和服务农业生产的双重功能.沟渠也是各种污染物向河流湖泊等水体迁移的重要通道(汪涛等, 2016).作为污染物传输的缓冲过渡区, 沟渠一方面接受来自上游的污染物, 另一方面又是下游江河湖泊的污染源头.因此, 研究砷污染在沟渠水体和沉积物中的分布和迁移规律, 对下游受纳水体的砷污染控制具有重要意义.

川中丘陵区耕地面积占四川省耕地面积的59.74%, 是四川盆地农业主产区.农药的过量或不合理使用可能导致土壤中砷含量过高, 而该区域水土流失严重, 农田土壤中残留的砷可随降雨径流迁移进入当地水体, 并在沉积物中累积进而影响当地居民健康.值得关注的是, 川中丘陵区位于长江上游腹地, 沟渠纵横交错, 蓄积在沟渠中的砷污染物通过长途迁移可能影响三峡库区甚至长江流域的水环境安全.有研究发现, 三峡库区消落带沉积物砷污染已经处于轻度污染状态, 砷含量为5.17~14.81 mg·kg-1, 其砷污染主要来源于上游来水(敖亮等, 2014).因此, 研究川中丘陵区沟渠水体和沉积物砷污染状况并进行生态风险评价, 不仅有助于保护当地居民健康, 而且对保护三峡库区乃至整个长江流域水环境安全具有重要意义.本文通过对川中丘陵区不同类型沟渠的水体和沉积物进行样品采集与分析, 研究不同土地利用方式下沟渠水体和沉积物砷含量的分布特征, 并应用污染指数法和地累积指数法分别对沟渠水体和沉积物的砷污染状况进行风险评价, 以期查明川中丘陵区沟渠水体和沉积物砷污染的分布特征, 并评估其污染风险.

2 材料与方法(Materials and methods) 2.1 研究区域概况川中丘陵区位于长江上游腹地, 地处四川盆地中部, 长江以北, 剑阁、苍溪、仪陇等县以南, 龙泉山以东, 华蓥山以西, 包括12个地市68个县(区、市).区域土地面积1200万hm2, 耕地面积占29.5%, 林地面积占21.3%, 水域面积占7.5%, 大部分地区海拔为350~700 m.本区多年平均气温17.5 ℃, 无霜期320 d, 多年平均降水量在1000 mm以上, 但分配不均, 主要集中在6—9月, 占年降水量的65%~75%.川中丘陵区是四川盆地的主要农业区和粮食产区, 以农业人口为主, 区内人多地少, 人地矛盾突出, 化肥和农药使用量大.以川中丘陵区三台县为例, 2006—2010年单位耕地面积年平均化肥施用量为642.5 kg·hm-2, 氮肥、磷肥和复合肥平均施用量分别为275、257、84 kg·hm-2;2008—2011年农药年均用量为12.2 kg·hm-2(李华等, 2014).另外, 川中丘陵区沟渠分布广泛, 不仅承担了农业灌溉功能, 而且是农业排水和村镇生活污水排放的重要通道.

2.2 样品采集试验依托中国科学院盐亭紫色土农业生态试验站.2014年6月对川中丘陵区(盐亭、西充、南充、渠县、射洪、蓬溪、遂宁、中江、三台等县市)内72条自然沟渠进行调查采样(图 1).按随机调查的方法布设采样点, 沿省道线每隔10 km左右调查不同类型的自然沟渠, 每个采样点均利用GPS定位.沟渠类型按周边土地利用类型分为旱地沟渠、水田沟渠、居民区沟渠、荒地沟渠4类.旱地沟渠、水田沟渠、荒地沟渠以农业源头沟渠为主, 避免水源复杂沟渠;居民区沟渠选择农村村落或小型集镇附近下游地区(离居民区至少1 km), 远离工业区或畜禽集中养殖区, 非污水集中排放点进行采样.

|

| 图 1 川中丘陵区沟渠采样点分布图 Fig. 1 Distribution of sampling points in the hilly area of Sichuan Central Basin |

根据沟渠地形确定采样断面, 一般选择比较均匀的沟渠断面, 断面长在50~100 m之间.表层水体样品利用水样采集器在所选断面内采集混合水样(至少5点混合), 用洗净的聚乙烯塑料瓶(稀硫酸浸泡, 自来水冲洗3遍, 高纯水冲洗3遍, 样品采集时沟渠水冲洗3遍)收集500 mL混合水样, 放入冷藏箱保存, 然后送回实验室进行分析, 24 h内分析完毕.如来不及分析, 则用0.45 μm滤膜抽滤, 滤液加硫酸酸化至pH < 2放置于4 ℃冰柜中待测, 并于1周内分析完毕.同时, 每条沟渠选择至少3个断面用沉积物采样器采集0~10 cm表层沉积物样并混合, 装入聚乙烯袋中密封, 放入冷藏箱保存, 送回实验室待分析.利用便携式pH计(Hach)现场测定水体pH.

2.3 样品分析经过滤和酸化后的水样利用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)测定总砷含量.沉积物于室内阴凉通风处自然风干后, 过100目筛(玛瑙碾钵碾磨), 利用ICP-MS测定沉积物中总砷含量.上覆水体总氮(TN)、总磷(TP)含量利用连续流动分析仪(AA3 autoanalyzer, Germany)测定, 沉积物全氮(N)含量利用凯氏定氮法测定, 全磷(P)含量利用钼锑抗比色法测定, 有机质含量(Sediment Organic Matter, SOM)利用元素分析仪(Elementar Vario Macro)测定, 具体测定方法参照《中国生态系统研究网络观测与分析标准方法-水环境要素观测与分析》(谢贤群等, 1998).

2.4 污染评价方法 2.4.1 单因子污染指数法沟渠水体砷污染采用单因子污染指数法评价(陈奎等, 2012), 其计算公式如下:

|

(1) |

式中, Ai表示重金属元素i的污染指数;Ci表示重金属元素i的实测含量;Csi表示重金属元素i的限定标准(参照世界卫生组织制定的砷的限定值为0.01 mg·L-1).水体砷污染评价指数等级划分参照表 1(张景平等, 2010).

| 表 1 水质综合污染评价与砷污染程度等级划 Table 1 Index of geoaccumulation and classification of As contamination |

沉积物砷污染特征采用地累积指数法进行评价.地积累指数法(Index of Geoaccumulation, Igeo)是德国海德堡大学沉积物研究所Müller教授于1969年提出的一种研究沉积物重金属污染的定量指标, 目前在沉积物重金属生态风险评价中应用广泛(Müller, 1969).其计算公式如下:

|

(2) |

式中, Cn为沉积物样品n中砷的含量, Bn为重金属的地球化学背景值, 1.5为考虑到造岩运动可能引起的背景值的变动系数, 用于校正区域背景差异.本研究以四川省土壤砷的背景值10.4 mg·kg-1作为参比值(中国国家环境保护局, 1990).根据地质累积指数的大小, Müller将地累积指数划分为7个等级(表 2).

| 表 2 地累积指数Igeo与砷污染程度等级划分 Table 2 Index of geoaccumulation and classification of As contamination |

利用SPSS 20.0软件进行数据的统计与分析, 其中, 采用ANOVA法对不同区域、不同类型沟渠之间水体和沉积物中砷含量进行方差分析, 采用Pearson相关分析进行水体或沉积物营养盐含量与砷含量之间的相关关系.

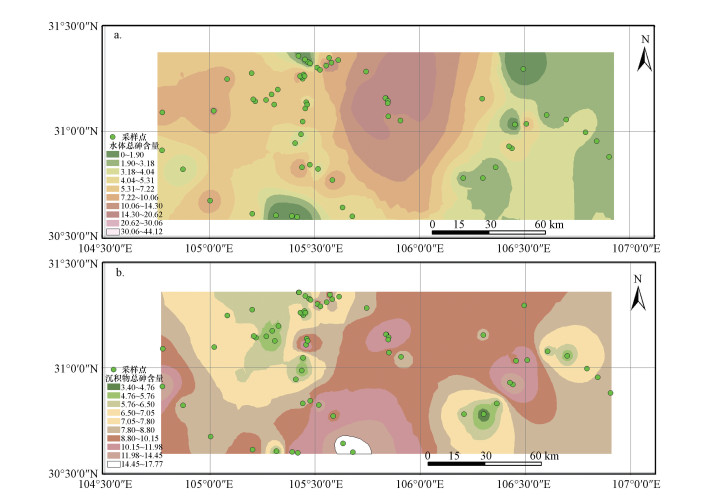

3 结果与分析(Results and analysis) 3.1 沟渠水体和沉积物总砷含量空间分布特征川中丘陵区不同区域沟渠水体和沉积物总砷含量的空间分布特征见表 3.各个沟渠水体总砷含量介于2.20~44.13 μg·L-1之间, 平均值为7.44 μg·L-1, 其中, 22.22%的沟渠水体总砷含量大于10 μg·L-1(WHO标准).各个沟渠沉积物总砷含量介于3.40~17.78 mg·kg-1之间, 平均值为8.64 mg·kg-1, 这与川中丘陵区西缘地区土壤总砷平均含量(8.57 mg·kg-1)相差不大(徐小逊等, 2010), 但其中5.56%的沟渠沉积物总砷含量大于15 mg·kg-1(国家一级土壤标准).利用Kriging插值法进行空间插值, 发现水体和沉积物总砷含量均具有明显的空间差异, 整体上川中丘陵区中部沟渠水体和沉积物总砷含量均偏高(图 2).不同区域水体总砷平均含量大小顺序为:西充县 > 盐亭县 > 南充市 > 三台市 > 蓬溪县 > 遂宁市 > 射洪县 > 中江县 > 渠县, 不同区域沉积物总砷平均含量大小顺序为:蓬溪县 > 中江县 > 遂宁市 > 西充县 > 南充市 > 射洪县 > 渠县 > 盐亭县 > 三台市(表 3).其中, 水体和沉积物总砷平均含量最大的地区分别为西充县和蓬溪县(16.24 μg·L-1、14.11 mg·kg-1), 水体总砷平均含量最小的地区为渠县(2.85 μg·L-1), 沉积物总砷含量平均值最小的地区为三台县(表 3).有研究发现, 农业生产中畜禽粪便、化肥、农药的大量施用是土壤重金属污染的主要途径之一(Nicholson et al., 2003).本研究主要调查农业源沟渠及少量农村集中居住区沟渠, 调查区域并未涉及工矿业污染源, 所调查沟渠水体和沉积物中As的污染除来源于生活污染外, 可能主要来源于化肥和农药等的大量施用.因此, 区域农业经济发展水平的不同可能是造成各区域总砷含量空间分布差异显著的主要原因.

| 表 3 不同地区沟渠水体和沉积物总砷含量特征 Table 3 Total As contents of water and sediment in natural ditch in different counties |

|

| 图 2 沟渠水体(a)和沉积物(b)总砷含量空间分布图 Fig. 2 Spatial variations of total arsenic contents in ditch water(a) and sediment(b) in the study area |

表 4列出了不同类型沟渠水体和沉积物中总砷平均含量.由表可见, 不同类型沟渠水体总砷平均含量大小顺序依次为:居民区沟渠(18.63 μg·L-1) > 水田沟渠(8.06 μg·L-1) > 旱地沟渠(5.37 μg·L-1) > 荒地沟渠(2.97 μg·L-1).沟渠水体砷含量最大值(44.13 μg·L-1)出现在居民区沟渠, 最小值(2.20 μg·L-1)出现在荒地沟渠.方差分析表明, 不同类型沟渠水体总砷含量存在显著差异(p < 0.05).其中, 居民区沟渠水体总砷含量显著高于其他沟渠, 而荒地沟渠水体总砷平均含量则显著低于其他沟渠.另外, 虽然旱地沟渠水体总砷平均含量低于水田沟渠, 但两者之间差异不明显.不同类型沟渠中沉积物总砷平均含量大小顺序为:居民区沟渠(11.26 mg·kg-1) > 水田沟渠(9.25 mg·kg-1) > 荒地沟渠(8.05 mg·kg-1) > 旱地沟渠(6.62 mg·kg-1).沟渠沉积物砷含量最大值(17.78 mg·kg-1)出现在居民区沟渠, 最小值(3.41 mg·kg-1)出现在旱地沟渠.方差分析表明, 不同类型沟渠沉积物总砷含量也存在显著差异(p < 0.05).其中, 旱地沟渠沉积物中平均总砷含量(6.62 mg·kg-1)显著低于居民区沟渠沉积物平均总砷含量(11.26 mg·kg-1)(p < 0.05), 而居民区沟渠、水田沟渠、荒地沟渠沉积物平均总砷含量之间差异不显著.

| 表 4 不同类型沟渠水体和沉积物总砷含量 Table 4 Total arsenic content in water and sediments under different ditches |

不同类型沟渠水体、沉积物总砷含量存在差异的主要原因可能与接纳水体的来源不同有关.在川中丘陵区, 居民区沟渠主要接纳居民生活污水、生活垃圾渗滤水及街面地表径流, 水田沟渠主要接受农田灌溉水及降雨径流, 而川中丘陵区旱地(或荒地)基本没有灌溉, 以雨养农业为主, 外来水源主要是降雨.居民区沟渠水源成分复杂, 其中, 生活污水和垃圾渗滤水中可能含有居民生活使用的化妆品、各种家用杀虫剂、砷酸盐药物等, 而街面地表径流则可能携带化石燃料燃烧产生的颗粒物, 这些成分都可能含有砷(Cullen et al., 1989; Alvarado et al., 2008).因此, 源水中复杂的成分可能是导致居民区沟渠水体和沉积物砷含量偏高的主要原因, 而其它3种沟渠来源相对简单, 仅有农业源, 砷含量较低.

3.2.2 营养盐含量与As含量之间的相关性分析砷在天然水体中的分布可能受到水体富营养化的影响(Sohrin et al., 1997;Rahman et al., 2012).不同营养盐与水体、沉积物总As含量之间的相关性分析结果见表 5.由表可见, 水体总As含量与沉积物总As含量之间的相关性并不显著, 这可能与沟渠水体的流动性有关.沟渠沉积物总砷含量不仅与沉积物有机质(SOM)含量之间呈显著的正相关关系(r=0.662, p < 0.01), 而且与沉积物N、P含量具有显著的正相关关系(r=0.306、0.329, p < 0.05), 但沉积物总砷含量与水体TN、TP含量之间相关性不显著.产生这种情况的原因可能是由于沉积物有机质是普遍存在的带负电荷的一种胶体(赵海超等, 2014), 因此, 对砷等重金属阳离子具有较强的络合和富集能力, 而沟渠水体的流动性则导致沉积物总砷含量与水体TN、TP含量不相关.进一步研究发现, 水体总As含量与水体TN、TP含量之间具有显著的正相关关系(r=0.786、0.379, p < 0.05), 但其与沉积物N、P、SOM含量之间的相关性不显著.车菲菲等(2016)在太湖地区的研究中也发现, 水体总磷(TP)是影响太湖水体砷时空分布的关键环境因子之一.以上相关性分析结果表明, 沟渠水体或沉积物N、P与As具有同源性.

| 表 5 水体、沉积物总砷含量与营养盐含量的相关性 Table 5 Correlation between nutrient content and As content in water and sediment |

不同类型沟渠水体和沉积物砷污染风险评价统计结果分别见表 6、表 7.由表 6可见, 居民区沟渠、水田沟渠和旱地沟渠中水体处于轻度污染水平的样本数分别占33.33%、25.00%和6.25%, 荒地沟渠水体均属于清洁水平, 这可能与荒地沟渠周边无农药和化肥使用有关.进一步研究发现, 川中丘陵区沟渠沉积物砷污染地累积指数均值都小于1, 但除荒地沟渠均处于清洁水平外, 其他类型的沟渠都有部分样本属于轻度污染状态.其中, 居民区中有16.67%的沟渠沉积物处于轻度污染状态, 水田和旱地沟渠中3.13%、6.25%的沉积物处于轻度污染状态(表 7).由此可见, 不论水体还是沉积物, 居民区沟渠受到的污染程度均最高, 值得重视, 而农田(旱地、水田)沟渠均出现了轻度的砷污染, 其污染状况也不容忽视.

| 表 6 不同类型沟渠水体砷污染评价指数统计 Table 6 Single factor pollution Index of As under different ditch water |

| 表 7 不同类型沟渠沉积物砷污染地累积指数统计 Table 7 Index of Geoaccumulation of As under different ditch sediment |

沟渠中的砷元素主要来源于自然本底和人为活动两种途径, 其中, 自然来源主要是成土母质, 而人为活动则主要包括工业、农业和居民生活消耗等(吴万富等, 2015).在本研究中, 居民区沟渠水体和沉积物的总砷含量均最高, 其次为水田.这两种土地利用类型均是人类活动频繁地区, 说明川中丘陵区居民区沟渠砷污染可能主要来源于居民生活用品(化妆品、清洁剂、防腐剂等)、食品(食品添加剂等);水田沟渠的砷污染则来源于人类的农业活动, 可能主要为杀虫剂或除草剂的使用(Mandal et al., 2002; Atanassova et al., 2010).另外, 川中丘陵地区是四川最大的石油天然气产区和产盐区, 含硫化合物是石油中主要的非烃化合物, 而氯化钠的固相沉积物常与芒硝、钙芒硝、石膏、硬石膏等硫化矿共生, 一般硫化矿伴生有砷(张玉宝等, 2011).工矿企业若将未经严格处理的废水排放, 下游地区的水环境则容易富集高浓度的有毒重金属, 其中就包括砷(Wang et al., 2004).

居民区沟渠水体和沉积物中N、P主要来源于生活污水, 农田沟渠N、P则主要来源于化肥施用(Wang et al., 2017).从营养盐与砷含量的相关性分析结果看, 沟渠水体或沉积物N、P与As具有同源性.因此, 川中丘陵区居民区沟渠As可能主要来源于生活污水, 而农田沟渠中的As污染则可能主要来源于含砷化肥的施用.

4.2 川中丘陵区沟渠水体和沉积物砷污染的环境风险从水体综合污染指数和沉积物地累积指数结果来看, 除荒地沟渠外, 川中丘陵区其余3种沟渠都有一定的轻度砷污染.这与朱溪桥等(2014)对川西平原4种土地利用方式中土壤砷污染的研究结果有所不同, 该研究发现川西平原砷污染均处于清洁水平.同川西平原相比, 川中地区自然沟渠砷污染具有潜在的扩散风险, 这不仅影响当地居民的健康, 而且对下游三峡库区有一定的影响.此外, 有研究结果表明, 长江三峡库区江段沉积物在1985年时砷污染处于清洁水平, 砷含量在0.34~4.32 mg·kg-1之间;到2011年时三峡库区农村消落带沉积物砷污染处于轻度污染状态, 砷含量在5.17~14.81 mg·kg-1之间, 其砷污染主要来源于上游来水(徐小清等, 1999; 敖亮等, 2014).由于川中丘陵区大多数居民区沟渠邻近河道, 排污过程较短, 居民区沟渠在4类沟渠中砷污染较为严重, 对受纳水体的影响较大, 可能会进一步影响下游长江地区的水环境安全, 同时还关系到长江流域生态和经济的可持续发展, 应引起足够的重视.然而, 综合指数法和地累积指数法在评价区域砷污染时仍有一定的局限性, 一方面是因为砷在自然界以不同形式广泛分布, 另一方面还存在时空的差异性, 因此, 有必要对川中地区水环境砷污染进一步深入研究, 以查明农业源砷污染在沟渠中的形态与迁移转化规律.

5 结论(Conclusions)1) 川中丘陵区沟渠水体和沉积物总砷含量空间分布差异显著.不同区域沟渠水体总砷含量在2.20~44.13 μg·L-1之间, 平均值为7.44 μg·L-1, 其中, 22.22%的沟渠水体总砷含量大于10 μg·L-1;各个沟渠沉积物总砷含量介于3.40~17.78 mg·kg-1之间, 平均值为8.64 mg·kg-1.

2) 沟渠水体和沉积物总砷含量不仅与沟渠周边土地利用类型密切相关, 也与营养盐含量相关.其中, 水体总砷含量与水体总氮、总磷含量呈显著正相关, 沉积物总砷含量与沉积物总氮、总磷和有机质含量均呈显著正相关, 但由于流动性导致水体与沉积物之间总砷含量关系都不大.

3) 川中丘陵区沟渠水体和沉积物砷污染总体处于清洁水平, 但其中居民区沟渠存在轻微的砷污染, 具有扩散风险, 值得重视.同时, 由含砷农药或化肥的使用所带来的潜在砷污染风险也不容忽视.

Aguasanta M S, Manuel O, José M N, et al. 2009. Natural attenuation processes in two water reservoirs receiving acid mine drainage[J]. Science of the Total Environment, 407(6): 2051–2062.

DOI:10.1016/j.scitotenv.2008.11.011

|

Alvarado S, Guédez M, Marcó P L M, et al. 2008. Arsenic removal from waters by bioremediation with the aquatic plants Water Hyacinth (Eichhomia crassioes) and Lesser Duckweed (Lemna minor)[J]. Bioresource Technology, 99(17): 8436–8440.

DOI:10.1016/j.biortech.2008.02.051

|

Andrade C F, Jamieson H E, Kyser T K, et al. 2010. Biogeochemical redox cycling of arsenic in mine-impacted lake sediments and co-existing pore waters near Giant Mine, Yellowknife Bay, Canada[J]. Applied Geochemistry, 25(2): 199–211.

DOI:10.1016/j.apgeochem.2009.11.005

|

Atanassova I, Doerr S. 2010. Organic compounds of different extractability in total solvent extracts from soils of contrasting water repellency[J]. European Journal of Soil Science, 61(2): 298–313.

DOI:10.1111/ejs.2010.61.issue-2

|

敖亮, 雷波, 王业春, 等. 2014. 三峡库区典型农村型消落带沉积物风险评价与重金属来源解析[J]. 环境科学, 2014, 35(1): 179–185.

DOI:10.3969/j.issn.1007-0370.2014.01.062 |

车霏霏, 王大鹏, 甄卓, 等. 2016. 太湖不同富营养化水域砷的分布特征及其环境影响因素[J]. 环境科学, 2016, 37(9): 3340–3347.

|

陈奎, 周勇华, 张怀静. 2012. 东昌湖水体和表层沉积物重金属元素污染评价[J]. 中国海洋大学学报:自然科学版, 2012, 42(10): 97–105.

|

陈亚雄, 李柳琼. 1998. 沘江中砷的化学形态及其迁移转化规律[J]. 有色金属, 1998, 50(2): 108–115.

|

Chakraborti D, Rahman M M, Mukherjee A, et al. 2015. Groundwater arsenic contamination in Bangladesh-21 years of research[J]. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31: 237–248.

DOI:10.1016/j.jtemb.2015.01.003

|

Cullen W R, Reimer K J. 1989. Arsenic speciation in the environment[J]. Chemical Review, 89(4): 713–764.

DOI:10.1021/cr00094a002

|

Ghosh D, Routh J, Dario M, et al. 2015. Elemental and biomarker characteristics in a Pleistocene aquifer vulnerable to arsenic contamination in the Bengal Delta Plain, India[J]. Applied Geochemistry, 61: 87–98.

DOI:10.1016/j.apgeochem.2015.05.007

|

Herlihy A T, Mills A L. 1985. Sulfate reduction in freshwater sediments receiving acid mine drainage[J]. Applied Environmental Microbiology, 49(1): 179–186.

|

李华, 马丽. 2014. 川中丘陵区农业面源污染分析以及最佳管理措施构建-以三台县为例[J]. 绵阳师范学院学报, 2014, 33(5): 75–80.

|

刘淑民, 姚庆祯, 刘月良, 等. 2012. 黄河口湿地表层沉积物中重金属的分布特征及其影响因素[J]. 中国环境科学, 2012, 32(9): 1625–1631.

DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2012.09.013 |

Mandal B K, Suzuki K T. 2002. Arsenic round the world:a review[J]. Talanta, 58(1): 201–235.

DOI:10.1016/S0039-9140(02)00268-0

|

Müller G. 1969. Index of geoaccumulation in sediments of the Rhine River[J]. Geojournal, 2(3): 108–118.

|

Ng J C, Wang J P, Shraim A. 2003. A global health problem caused by arsenic from natural sources[J]. Chemosphere, 52(9): 1353–1359.

DOI:10.1016/S0045-6535(03)00470-3

|

Nicholson F, Simth S, Alloway B, et al. 2003. An inventory of heavy metals inputs to agricultural soils in England and Wales[J]. The Science of the Total Environment, 311(3): 205–219.

|

Nickson R, McArthur J, Burgess W, et al. 1998. Arsenic poisoning of Bangladesh groundwater[J]. Nature, 395: 338.

DOI:10.1038/26387

|

Rahman M A, Hasegawa H. 2012. Arsenic in freshwater systems:influence of eutrophication on occurrence, distribution, speciation, and bioaccumulation[J]. Applied Geochemistry, 27(1): 304–314.

DOI:10.1016/j.apgeochem.2011.09.020

|

Rieuwerts J S, Mighanetara K, Braungardt C B, et al. 2014. Geochemistry and mineralogy of arsenic in mine wastes and stream sediments in a historic metal mining area in the UK[J]. Science of the Total Environment, 472: 226–234.

DOI:10.1016/j.scitotenv.2013.11.029

|

Sohrin Y, Matsui M, Kawashima M, et al. 1997. Arsenic biogeochemistry affected by eutrophication in Lake Biwa, Japan[J]. Environmental Science & Technology, 31(10): 2712–2720.

|

宋金明. 1997. 中国近海沉积物-海水界面化学[M]. 北京: 海洋出版社: 6–8.

|

Wang Q, Kim D, Dionysiou D D, et al. 2004. Sources and remediation for mercury contamination in aquatic systems-a literature review[J]. Environmental Pollution, 131(2): 323–336.

DOI:10.1016/j.envpol.2004.01.010

|

Wang T, Kumwimba M, Zhu B, et al. 2017. Nutrient distribution and risk assessment in drainage ditches with different surrounding land uses[J]. Nutrient Cycle in Agroecosystem, 107: 381–394.

DOI:10.1007/s10705-017-9840-3

|

王华东, 郝春曦, 王建. 1992. 环境中的砷-行为、影响、控制[M]. 北京: 中国环境科学出版社.

|

汪涛, 龙虹竹, 赵原, 等. 2016. 川中丘陵区自然沟渠水体氮磷污染状况评价[J]. 山地学报, 2016, 34(2): 150–156.

|

吴万富, 徐艳, 史德强, 等. 2015. 我国河流湖泊砷污染现状及除砷技术研究进展[J]. 环境科学与技术, 2015, 38(6P): 190–197.

|

谢贤群, 王立军. 1998. 中国生态系统研究网络观测与分析标准方法-水环境要素观测与分析[M]. 北京: 中国标准出版社.

|

徐小清, 邓冠强, 惠嘉玉, 等. 1999. 长江三峡库区江段沉积物的重金属污染特征[J]. 水生生物学报, 1999, 23(1): 1–9.

DOI:10.3321/j.issn:1000-3207.1999.01.001 |

徐小逊, 张世熔, 李丹阳, 等. 2010. 川中典型丘陵区土壤砷和汞空间变异特征及影响因素分析[J]. 农业环境科学学报, 2010, 29(7): 1320–1325.

|

徐泽新, 张敏. 2013. 太湖流域湖荡湿地沉积物砷汞的空间分布及污染评价[J]. 长江流域资源与环境, 2013, 22(5): 626–632.

|

Zhang N, Wei C Y, Yang L S. 2013. Occurrence of arsenic in two large shallow freshwater lakes in China and a comparison to other lakes around the world[J]. Microchemical Journal, 110: 169–177.

DOI:10.1016/j.microc.2013.03.014

|

张景平, 黄小平, 江志坚, 等. 2010. 珠江口海域污染的水质综合污染指数和生物多样性指数评价[J]. 热带海洋学报, 2010, 29(1): 69–76.

DOI:10.3969/j.issn.1009-5470.2010.01.011 |

张连凯, 杨慧, 路国慧, 等. 2012. 秦皇岛河口沉积物砷形态分布特征[J]. 海洋科学, 2012, 36(9): 102–105.

|

张楠, 韦朝阳, 杨林生. 2013. 湖泊生态系统中砷的赋存与转化行为研究进展[J]. 生态学报, 2013, 33: 337–347.

|

张玉宝, 徐颖, 储昭升, 等. 2011. 洞庭湖平原中小型湖群沉积物中砷污染特征与评价[J]. 湖泊科学, 2011, 23(5): 695–700.

|

中国国家环境保护局. 1990. 中国土壤元素背景值[M]. 北京: 中国环境科学出版社.

|

赵海超, 王圣瑞, 张莉, 等. 2014. 有机质含量及其组分对洱海沉积物磷吸附-释放影响[J]. 环境科学学报, 2014, 34(9): 2346–2354.

|

朱立峰, 郑祥民, 周立旻, 等. 2009. 崇明东滩湿地沉积物砷的形态特征[J]. 城市环境与城市生态, 2009, 22(5): 27–33.

|

朱溪桥, 高雪松, 唐世超, 等. 2014. 不同农地利用方式土壤砷、汞累积特征分析及评价研究[J]. 农业现代化研究, 2014, 35(2): 253–256.

|

2018, Vol. 38

2018, Vol. 38