2. 深圳市环境科学研究院, 深圳 518001;

3. 北京师范大学, 北京 100875

2. Shenzhen Academy of Environmental Sciences, Shenzhen 518001;

3. Beijing Normal University, Beijing 100875

随着城市化的不断发展, 气候变化、生态退化、环境污染和资源短缺等问题严重影响着城市化的质量、威胁着人类社会的可持续发展.对于人类主导型的异养型城市生态系统, 其在增加自身系统发展、生产及满足不断增加的人口需求的同时, 需要消费大量外来物质与资源.作为支撑生命物质发展的基础元素氮元素, 其在被人类消费的同时, 直接或间接以活性氮原子构成的含氮化合物形式进入到大气(氨气与氮氧化物)与水体(硝酸盐、铵盐及游离态有机氮)等环境, 带来严重的环境和健康问题(Galloway et al., 2003).作为重要的活性氮流失源, 人类活动造成大量活性氮积累在城市生态系统中, 尤其是增加水体活性氮负荷导致的恶化水质和影响用水等问题(Chen et al., 2017), 这使原本依赖有限水资源而快速发展的城市面临更大的挑战, 尤其是对于受水资源短缺与水污染制约的中国城市(程国栋, 2003).因此, 科学综合度量城市发展过程中居民氮元素消费及水资源利用导致的环境影响是很有必要的.

近年来, 足迹家族的概念及其内含的诸多足迹概念和方法的陆续提出, 为定量评价人类活动对资源环境的影响提供新的思路和途径(方恺, 2015).作为近年来城市生态学和可持续发展研究领域的热点, 水足迹和氮足迹为评估城市发展过程资源消耗和污染排放等方面提供了新的理念和方法, 已在量化评估城市水资源消耗(马晶等, 2013)及活性氮排放(徐昌城等, 2016)等研究中有所体现.然而, 目前氮足迹模型尚不能将流失到环境中的氮素及其所产生的环境影响建立联系(焦雯珺等, 2014), 对于城市氮足迹的测算主要是以等标污染性活性氮的排放量计算为主, 未能充分反映各类氮污染物排放对当地环境的影响(冼超凡等, 2016), 这使研究成果无法科学指导应对特定的关键氮污染风险.因此, 有研究强调对活性氮的环境负效应评估必须应结合能表征环境代价等指标(张千湖等, 2017).而基于水足迹概念发展而来的灰水足迹概念的提出与应用为水污染研究提供了新的量化分析思路, 其能以“稀释水”的形式量化水体污染程度, 全面刻画氮污染物水体流失对水环境的影响(曾昭等, 2013), 灰水足迹测算能弥补氮足迹指标在活性氮排放对水体环境影响方面上的评估缺陷.目前国内灰水足迹研究多集中在区域与农畜产品的灰水足迹测算(张智雄等, 2018), 也有相关研究提出其在城市层面上的应用展望(曾昭等, 2013).基于此, 联合氮足迹和灰水足迹理论的综合分析方法可更为全面地评价城市发展过程对环境的多重负面效应.目前相关研究不多, 仅见相关研究运用双足迹法对农业土地利用的负面环境效率进行分析和评价(付永虎等, 2016; 2017), 而在城市发展的环境效率评价上仍缺乏相关研究.基于此, 本文主要将构建市域尺度污染氮足迹及其灰水足迹分析框架, 在此基础上, 综合分析深圳城市2005—2015年人类源活性氮排放及其对水环境的负面效应, 探讨城市快速发展过程导致的氮污染与水污染潜在风险的耦合关系, 为降低城市发展过程中的环境风险提供理论与方法依据.

2 研究数据与方法(Datas and methods) 2.1 研究区域概况本研究选取广东省深圳市为研究区域, 深圳市地处广东省南部沿海, 位于北回归线以南, 东经113°46′~114°37′、北纬22°27′~22°52′, 属于亚热带地区, 全市总面积达1996.78 km2, 截至2016年, 常住人口接近1191万人.降水过程是深圳市境内地表水的主要来源(梁鸿等, 2016), 其多年平均降雨量1935.8 mm, 降雨多集中在6月份和8月份, 且降水时空分布不均匀, 短时降雨强度大.

深圳从1978年建市至今, 短短30年时间从南海边陲渔村发展成为国内四大一线城市之一.作为城市化程度较高的城市, 深圳市在2004年时已基本完成市域城市化(深圳市社会科学院, 2015), 成为全国第一个“无农民无农村”的城市.由于其水资源与土地资源的缺乏, 再加上严重的水污染情况, 使得水问题成为制约当地后城市化阶段的生态安全的关键性因素.同时随着城市人口不断迁入, 使深圳城市生态系统加大对外来氮素的依赖来满足日益增长的人口生活需求, 其市域尺度的单位面积氮素输入强度一度位居中国大陆358个城市的首位(高伟等, 2014), 伴随着高通量氮素消费的是大规模活性氮流失, 加之深圳地区强降雨频繁导致地表径流大及高度城市化导致的不透水地面覆盖率高, 使得活性氮水体流失程度不断加大, 加剧本地水污染程度, 使深圳城市发展过程中的经济发展、资源利用和环境保护三者间的矛盾更加日益突出.

2.2 数据来源本研究数据主要来自于2005—2016年的省市统计年鉴数据及地方环境监测普查数据.农业生产过程中的农作物种植、氮肥施用、禽畜与水产饲养、能源消耗及人口经济活动水平数据来源于广东省及深圳市的统计年鉴; 水资源利用、污水处理排放与垃圾处理等数据来自于《中国环境统计年鉴》、《中国城市建设统计年鉴》以及深圳市历年环境与水资源状况公报和污染监测普查数据等资料.为提高分析结果的准确性, 在计算过程中尽可能使用本地化数据与参数, 以更好地反映本地的实际情况, 缺失参数则通过对最新文献资料汇总分析方法获取.

2.3 城市生态系统污染氮足迹按照研究定义(付永虎等, 2016; 2017), 污染氮足迹是指农业土地利用氮素消费过程中导致的污染性活性氮向大气与水体排放总和.对于氮排放源种类及结构更为复杂的城市复合生态系统中(包括农业系统与城市系统), 污染氮足迹则可指城市发展过程中人类氮素消费后导致的直接或间接活性氮排放.基于2005—2015年深圳市活动数据及相关研究对于活性氮排放项目界定(尹沙沙等, 2010; 张千湖等, 2017), 构建能突出不同人类活动影响差异的污染氮足迹核算项目矩阵(焦雯珺等, 2014), 采用排放因子法自下而上的方式估算活性氮排放量, 主要包括4个部分:氨气(NH3)、氧化亚氮(N2O)、氮氧化物(NOx)和排放到水体的活性氮(Nr).其中, NH3的人为排放源包括农业生产过程中的作物固氮挥发、土壤本底挥发、化肥施用挥发、禽畜养殖挥发, 以及城市发展过程中(工业生产及居民消费)的化石燃料燃烧及废水与垃圾处理等.因深圳城市基本实现无农村化, 故因乡村无卫生设施和垃圾收集设施而导致的人体粪尿及秸秆与薪柴燃烧等氨源在本文不做估算, 同时, 来自合成氨与化肥生产导致的化工生产氨排放也不在估算范围内, 因这类产品几乎都不在本市域生产.N2O排放源则主要包括上述化肥施用挥发及废水处理等.NOx排放源则包括工业源与生活源排放.水体的活性氮来源则考虑了农田地表径流、土壤侵蚀和淋洗、禽畜粪水流失、水产饵料流失, 以及工业源与生活源废水排放.在具体估算过程中, 不同排放源详细的估算公式、活动水平数据处理、排放因子选取等均有所差异, 各排放源计算公式如下.

2.3.1 氨(NH3)和氧化亚氮(N2O)

|

(1) |

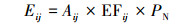

式中, i为排放源, j为年份, Eij为深圳市j年份i排放源的排放量.A为活动水平, EF为排放系数, PN为活性氮转换系数.NH3排放方面, PN取0.82, N2O排放方面, PN取1.0.

深圳市农业生产NH3排放主要以氮肥施用挥发, 生物固氮挥发、土壤本底挥发及畜禽养殖过程挥发等来源为主.生物固氮挥发主要是以植物固氮过程导致的生物源NH3挥发, 而深圳固氮植物种植主要为花生.土壤本底挥发为深圳市农作物(稻谷、薯类、花生、蔬菜、柑桔与荔枝)种植导致的土壤源NH3挥发, 种植面积来自深圳市统计年鉴.氮肥施用过程中大部分氮素会以气态挥发及液态流失等方式释放到环境中, 由于深圳市氮肥使用量数据缺失, 本研究便基于广东省多年氮肥折纯使用量与深圳市所占省里粮食作物播种面积的比例变化推算得到深圳氮肥施用量.畜禽(牛、猪、鸡)养殖过程挥发估算主要以深圳市年底饲养数量与广东省珠三角地区畜禽蓄养氨排放系数得到(尹沙沙等, 2010).工业生产及生活消费导致的NH3排放主要来源于燃料(燃煤、燃油与燃气)燃烧, 以及生活污水与生活垃圾(焚烧与填埋)处理导致的挥发.其中, 对于生活燃煤(煤炭)、燃油(汽油、柴油和煤油)消费量, 现有的统计数据中只有广东省生活能源人均年用量, 本研究中按照年末常住人口分配到深圳市.而工业燃料数据来自于深圳市统计数据, 因2005—2007年3年数据不全, 只能采用最近一年2008年的统计数据.污水处理及垃圾处理量数据则来自统计数据, 各类排放源系数参见表 1.

| 表 1 各类人为氨与氧化亚氮源排放系数 Table 1 Ammonia and nitrous oxide emission factors for various types of anthropogenic emission sources |

N2O排放方面, 农业生产排放主要为输入农用地的肥料氮就地转化为N2O.同时, 城市污水处理也是主要的N2O流失源, 因缺少基于污水处理量计算的N2O排放因子, 本文采用基于人口氮消费量计算的排放因子.默认深圳居民摄入的蛋白质中氮元素最终经排泄进入城市污水中, 在污水处理过程中部分氮素以N2O流失.默认城镇人口蛋白质摄入量为每天72.3 g, 蛋白质氮含量为0.16(高伟等, 2014).排放源系数同样参见表 1.

2.3.2 氮氧化物(NOx)

|

(2) |

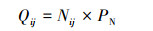

式中, i为排放源, 主要分为工业源及生活源; j为年份, Qij为深圳市j年份i排放源的排放量.Nij为氮氧化物排放量, 本文工业与生活氮氧化物排放量参照当地环境检测数据.鉴于生活氮氧化物排放量统计数据部分缺乏, 本研究采用本地环保部门统计的工业与生活废气所占排放比例, 换算氮氧化物排放量中工业源与生活源排放量间的比例系数(分别为2005—2010年的21.88, 2010—2015年的13.35)(深圳人居环境委员会, 2011—2015), 来估算深圳市生活氮氧化物排放量; PN为二氧化氮与大气活性氮转换系数, 取0.3.活性氮排放估算中氮氧化物一般默认为化学结构较为稳定的二氧化氮(Oita et al., 2016).

2.3.3 流失到水体的活性氮(Nr)排放到水体中的Nr主要源于农业源、工业源与生活源.农业源包括农田生产流失、畜禽养殖流失与水产养殖流失.其中, 农田生产流失包括农田地表径流、土壤淋洗、土壤侵蚀等流失途径, 其流失氮量通过施用到农田土壤的化肥氮量乘以对应流失系数得出, 见表 2(Ma et al., 2012).畜禽养殖导致水体Nr流失主要源于集约化养殖过程中未处理回用的畜禽排泄物导致的水体排放部分.一般畜禽(牛、猪与鸡)集约化饲养过程中产生的年均排泄物及其回用处理率分别为30、14和0.1 kg, 以及20%、30%和50%(Ma et al., 2012; 王琛等, 2018), 排放系数见表 2.作为沿海城市, 深圳市大规模的商业水产养殖过程中的饵料投放会直接造成水体Nr流失, 其由深圳海水与淡水鱼产品养殖所需的饵料氮量与鱼产品氮量差值估算, 鱼产品氮含量一般为其重量的3%(Crab et al., 2007), 养殖饵料比为1.8(张玉珍等, 2003).工业源与生活源水体Nr流失则由工业与生活废水排放过程中的氨氮排放量估算, 排放量同样参照当地环境监测数据.因氨氮为国内水体氮污染检测的普遍指标, 而中国城市污水排放中氨氮占总氮比例约为70%(赵银慧等, 2015), 凭此可推算出水体Nr流失量.

| 表 2 排放到水体的Nr的相关估算参数 Table 2 Parameters for Nr emissions estimation in water environment |

灰水足迹的概念提出始于2008年, 其在《水足迹评价手册》中的定义为以自然本底浓度和现有的水质标准为基准, 将一定的污染物负荷吸收同化所需的淡水体积(Hoekstra et al., 2011), 即水体污染程度及规模可以通过被相应的淡水量来稀释至无害来反映, 而这种用于稀释污染物的水量并非真实消耗掉了(Ene et al., 2011; 曾昭等, 2013), 其为刻画污染氮素流失对水环境影响提供一个直观的指标量化工具.本文采用文献(曾昭等, 2013)中的灰水足迹计算方法, 衡量灰水足迹的关键污染物都为氮元素, 分别量化农业、工业、生活源水体Nr排放造成的水污染影响.

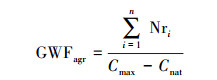

2.4.1 农业部门的灰水足迹本研究综合各类农业面源水体氮流失来进行计算, 以往农业灰水足迹计算大都只涵盖氮肥施用流失, 并基于固定的氮肥淋失率直接求出结果, 少数研究也涵盖畜禽养殖排泄物流失(孙才志等, 2016; 李允洁, 2017).对于农耕业较少但水产业较为发达的沿海城市深圳而言, 此处计算还包括渔业饵料氮流失部分, 公式如下所示:

|

(3) |

式中, GWFagr为农业灰水足迹(m3·a-1), Nri为农业水体活性氮流失量, i为水体氮源数量, 包括农业地表径流、土壤淋洗、土壤侵蚀、畜禽养殖及水产饲养等5项氮流失源.cmax为污染物水质标准浓度(kg·m-3), 本研究选择Ⅲ类水硝酸盐标准浓度作为农业部门灰水足迹的依据, 标准浓度限值为10 mg·L-1(以N计).cnat为收纳水体的自然本地浓度(kg·m-3), 一般假设为0(曾昭等, 2013).

2.4.2 工业和生活部门的灰水足迹工业和生活部门消费水资源过程中会产生大量水体Nr流失, 属排入水体的点源氮污染源, 基于上述计算的工业与生活氮排放量结果, 工业与生活灰水足迹(GWFind和GWFdom)计算也可按照上述公式(3)来求出.

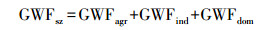

2.4.3 区域总灰水足迹基于上述结果, 深圳城市灰水足迹总量可由农业灰水足迹、工业灰水足迹、生活灰水足迹3部分组成, 计算公式如下所示:

|

(4) |

式中, GWFsz表示深圳城市灰水足迹(m3·a-1).

2.4.4 城市灰水足迹压力指数与剩余灰水足迹城市灰水足迹并不能完全反映出城市发展对本地区的水环境压力, 本研究引入灰水足迹压力指数(也称荷载系数)(孙才志等, 2016; 李允洁, 2017)来评价城市灰水足迹, 即稀释污染到一定环境水质标准所用水量与当地生态环境最低需水量的比值, 用于表示水污染压力程度, 指数越大, 水污染压力越大, 计算公式如下所示:

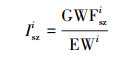

|

(5) |

式中, Iwf表示城市灰水足迹压力指数, i为对应年份, 当Iwf为0与1之间时, 水环境处于安全状态, 当Iwf大于1时, 水环境处于危险状态.EW为生态环境最低需水量, 计算时一般默认为本地区水资源总量的60%(李允洁, 2017).

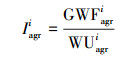

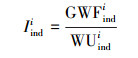

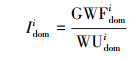

同时, 为了说明深圳市农业、工业与生活3部门的灰水足迹对当年各部门水资源使用造成的稀释压力, 本研究进一步将城市灰水足迹压力指数细化为农业灰水压力指数、工业灰水压力指数和生活灰水压力指数, 计算公式如下所示:

|

(6) |

|

(7) |

|

(8) |

式中, Iagr、Iind、Idom分别为农业、工业与生活灰水足迹压力指数, 而WUagr、WUind与WUdom则分别为与各部门灰水足迹所对应的年度水资源消耗量.对于部门而言, 无法采用区域生态环境最低需水量进行产业灰水足迹压力评价, 只能采取年度分配到各部门消费的水资源量, 来判断实际用水量是否满足部门灰水足迹稀释要求.

剩余灰水足迹为灰水足迹与水资源量的差值, 表征的是有限的水资源不能将污染物稀释至安全水质标准, 导致水污染物累积造成水质持续恶化(曾昭等, 2013).对于水资源较为匮乏的深圳市而言, 分别细化研究农业、工业与生活3部门的剩余灰水足迹将更有针对性地指导城市水资源利用及水污染控制.一段时间t内累积的剩余灰水足迹(AWFsz)采用以下公式进行计算:

|

(9) |

式中, AWFsz为深圳t年后的剩余灰水足迹, n年数最大为11, AWFagr、AWFind与AWFdom分别为t年后的农业、工业与生活3部门的剩余灰水足迹, 当某一年份GWF小于WU时, 说明当年特定部门水资源消耗足以满足水污染稀释要求, 本研究则默认对应年份的AWF为0.

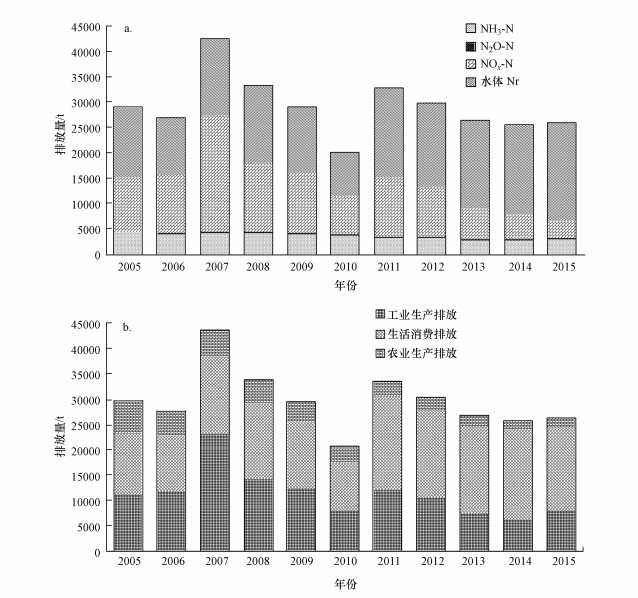

3 结果与讨论(Results and discussion) 3.1 深圳城市污染氮足迹核算及分析深圳市2005—2015年污染氮足迹结果如图 1a所示.城市污染氮足迹除了在2006—2007年与2010—2011年呈大幅增长外, 大体呈波动减少趋势, 从2011年(32.7×103 t)起呈减少趋势, 降至2013年呈稳定状态, 2015年污染氮足迹为25.9×103 t, 10年内减少约10%, 年平均为29.1×103 t.水体Nr流失为主要的城市污染氮足迹来源, 在城市整体污染氮足迹减少的背景下, 水体Nr流失依然逐渐增加, 且所占比例在2005年占47%逐渐升至2015年的74%, 说明深圳市水体氮污染形势不容乐观.相反, 深圳在“十二五”规划中, 进行产业改革和清洁生产, 工业氮氧化物排放量明显降低, 研究期间减少约67%, 驱动着整体活性氮大气排放减少.以氨气和氧化亚氮挥发形式导致的污染氮足迹所占总排放比例不大, 且所占比例保持相对稳定, 研究期间前者减少约33%, 而后者增加约30%.

|

| 图 1 2005—2015年深圳污染氮足迹动态与构成特征(a.城市污染氮足迹形态动态变化; b.城市污染氮足迹来源动态变化) Fig. 1 Characteristics of dynamics and composition of nitrogen pollution footprints of Shenzhen city from 2005—2015 (a. The changing in the forms of nitrogen pollution footprints; b. The changing in the sources of nitrogen pollution footprints) |

由图 1b可知, 深圳污染氮足迹主要源于生活消费, 其比例从2005年的42%上升至2015年的62%, 这与全国大部分地区主要氮污染来源为农业活动或工业活动的情况不一致, 工业活动导致污染氮足迹所占比例从2005年的38%降至2015年的31%, 而研究期间内农业活动所占比例平均只有12%, 且呈大幅下降, 从2005年的20%降至2015年的7%.因深圳城市化进度处于相对成熟阶段, 截至2012年, 高速城市化使本地农业生产基本被完全取代, 居民生活所需农产品基本靠进口或外地运输, 本地只保留少数畜禽及水产养殖(尹沙沙等, 2010; 苏瑀等, 2016).因此, 营养氮元素的输入主要是为了满足日益增长的城市人口生活消费需求, 而不再以工业化石能源消耗与农业化肥和饲料消费为主.

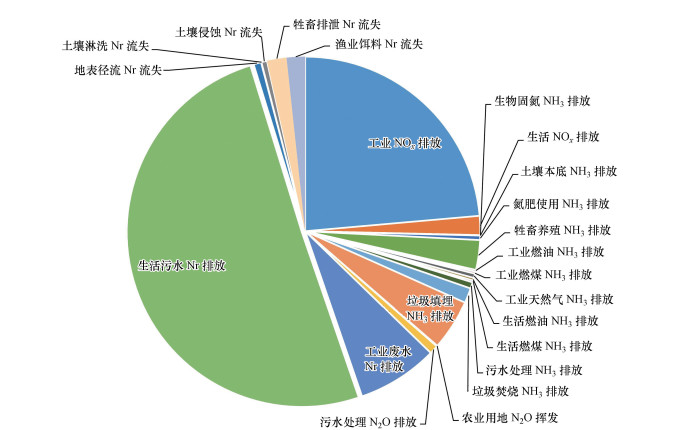

从深圳城市污染氮足迹结构来看(图 2), 2005—2015年深圳城市发展过程中主要污染氮源分别是生活污水排放(51%)、工业氮氧化物排放(24%)、工业废水排放(7%)和垃圾填埋氨气挥发(5%).可见, 生活与工业水体Nr排放是深圳城市多年污染氮足迹的主要部分, 由工业生产和燃煤发电导致的氮氧化物排放量虽然逐渐降低, 但其仍是大气氮污染的主要贡献源.对于城市污水管网与垃圾处理设施较为完善的深圳城市而言, 在污水与垃圾处理过程中, 不免会导致污染性活性氮的二次排放, 如氨气与氧化亚氮的挥发, 垃圾填埋过程中导致氨气泄漏为主要的二次污染源(平均约占62%), 而这部分污染性活性氮泄漏往往得不到公众与政府的重视, 且其排放量呈上升趋势, 其环境风险相较于一次排放源大.与前期涉及深圳氮排放计算的相关研究相比(苏瑀等, 2016), 本研究在农业生产、工业生产及居民生活3方面氮流计算项目更为细化, 且大部分氮流计算结果由具体排放因子法得出或源于实地检测数据, 而不是简单粗略估算.与前者结论一致的是, 生活污水排放一直是深圳城市污染氮足迹的最大贡献源, 这更突出需对深圳水体Nr排放对水体环境影响评价的迫切性.

|

| 图 2 2005—2015年深圳污染氮足迹年均结构组分 Fig. 2 The average compositions of nitrogen pollution footprints of Shenzhen city from 2005—2015 |

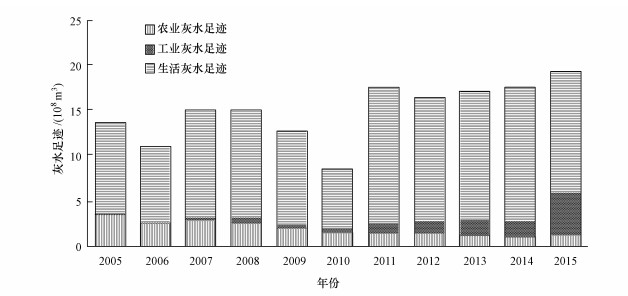

2015年深圳市的灰水足迹为19.22×108 m3·a-1, 相比2005年增加了41.3%.从总体上看2005—2015年城市灰水足迹呈波动上升趋势, 平均为14.92×108 m3·a-1(图 3).其中, 农业灰水足迹呈下降趋势, 从2005年的26%下降至2015年的7%, 工业灰水足迹与生活灰水足迹在同一时期呈上升趋势, 前者从2005年的0.14×108 m3·a-1升至2015年的4.62×108 m3·a-1, 相比2005年所占比例从1%增加至24%, 而后者一直为深圳城市灰水足迹主要构成部分, 从2005年的9.94×108 m3·a-1升至2015年的13.30×108 m3·a-1, 但所占比例从73%降至69%.相关研究表明, 农业灰水足迹所占中国灰水足迹比例最大, 且在全国工业与生活灰水足迹呈下降趋势的背景下, 农业面源污染导致的灰水足迹依呈上升(孙才志等, 2016).对于城市尺度而言, 北京城市灰水足迹中农业灰水足迹比例也是最大(曾昭等, 2013).而从上文分析可知, 深圳市生活灰水足迹一直主导着城市灰水足迹, 农业与工业灰水足迹的变化对整体影响有限, 这与全国情况不一致.同时, 相关研究计算的中国人均年均灰水足迹为253 m3·a-1(Hoekstra et al., 2012), 而本文结果显示研究期间深圳人均灰水足迹为149 m3·a-1, 约为全国平均水平的59%, 可见深圳城市发展导致的人均灰水产出水平在全国范围内仍处于较低水平.

|

| 图 3 2005—2015年深圳灰水足迹动态与构成特征 Fig. 3 Characteristics of dynamics and composition of grey water footprints of Shenzhen city from 2005—2015 |

根据深圳城市灰水足迹计算结果, 评价城市发展造成的水环境压力.由表 3可知, 2005—2015年深圳城市灰水足迹压力指数大都大于1(除了2006、2008和2010年), 研究期间本地区水环境污染处于长时间高压状态, 尤其是从2011年后.从农业、工业、生活灰水足迹压力指数动态可以看出, 2011年之前, 农业部门水资源使用造成的稀释压力极大, 灰水足迹压力指数均呈大于2, 远大于其它部门的灰水足迹压力指数, 而从2011年之后, 生活灰水压力指数逐年均高于农业灰水压力指数, 生活部门水资源利用远不足以满足稀释要求.工业灰水压力指数从2009年持续快速增加, 截至2015年增至0.91.然而, 工业灰水压力指数整体上保持很低水平, 年均为0.21, 说明研究期间工业部门多年水资源利用配额足以满足其水污染稀释要求, 从而使工业部门没有产生剩余灰水足迹.相反, 生活部门水资源使用产生的剩余灰水足迹逐年增加(除了2009—2010年), 为深圳城市剩余灰水足迹的主要来源, 2011年以前生活灰水足迹压力指数虽低于同年份农业灰水足迹压力指数, 但其导致的剩余灰水足迹大于农业部门.总而言之, 由于农业与生活灰水足迹大于本部门用水量, 有限的水资源无法将内含氮污染物的废水稀释至环境水质标准, 故造成剩余灰水足迹的逐年累积增加.截止2015年, 深圳剩余灰水足迹11年累积有67.45×108 m3, 数量级约为当年地表水资源量(18.47×108 m3)的4倍, 深圳水资源利用与水污染形势较为严峻.

| 表 3 2005—2015年深圳城市灰水足迹压力指数 Table 3 The pressure indexes of grey water footprint by Shenzhen city from 2005—2015 |

作为城市污染氮足迹的主要构成部分, 生活源水体Nr的增长造成的稀释水量增加也是深圳城市灰水足迹增长的关键因素, 研究时期其动态变化驱动着两类足迹的协同变化(图 1a, 图 3), 但在2012年后两者出现“脱耦”情况, 城市污染氮足迹继续延续着从2011年开始的下降趋势, 而城市灰水足迹却呈增加趋势.究其原因, 2012年后工业灰水足迹出现猛涨趋势, 年均涨幅10.21%, 而作为城市灰水足迹主要构成部分, 生活灰水足迹并未得到明显降低, 故导致整体灰水足迹的显著增长.与此同时, 深圳城市氮氧化物排放(包括工业源与生活源)的显著减少(年均降幅28.67%)驱动着城市污染氮足迹的降低, 这与深圳市政府环境治理强度提高与产业结构中第三产业比例提高有关, 其对降低气态活性氮排放有显著推动作用(吕越等, 2016).2013年, 深圳市为落实国家《大气污染防治行动计划》的要求, 颁布更为严格的《深圳市大气环境质量提升行动计划》(深圳市人民政府, 2017), 而与水污染治理有关的国家《水污染防治行动计划》发布于2015年, 相关针对本市治水提质的条例颁布与执行均为2015年后.可见, 2012—2015年间城市污染氮足迹与灰水足迹“脱耦”情况很大程度上受环境政策因素影响.近期深圳城市发展过程中, 就城市氮污染防治而言, 水体污染治理成效仍滞后于大气污染整治.

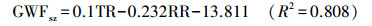

由上述可知, 未来深圳城市灰水足迹有增加的风险.为了体现当地水资源利用与环保设施投入对深圳城市灰水足迹的影响, 选取单位GDP水耗(GW)、人均用水量(PW)、城市供水管网损失率(TL)、污水处理能力(TR)、工业废水重复利用率(IR)、再生水利用率(RR)(表 4)等用水治水指标为自变量, 以深圳城市灰水足迹(GWFsz)为因变量, 采用逐步回归分析方法得出方程如下所示:

|

(10) |

| 表 4 2005—2015年深圳城市水利用与治理指标 Table 4 The indexes for water resources utilization and treatment in Shenzhen city from 2005—2015 |

由式(10)可知, 城市污水处理能力与再生水利用率为影响深圳城市灰水足迹变化的最主要因素.基于目前深圳城市污水处理厂数量与处理技术, 日均处理更多的城市污水量则不可避免导致更多水体Nr(包括处理尾水及未回用的再生水)进入城市水体环境中, 如尾水排河、景观水补充等途径, 而再生水利用率的提高, 增加可用水资源量的同时, 显著减少城市污染氮足迹(即直接减少水体Nr的环境排放, 同时能回用水体中的营养氮素), 进而减少城市灰水足迹.

根据《深圳市“十三五”规划纲要》在资源节约和循环利用方面的要求, 未来其加快增建污水管网规模, 加快推进污水处理厂新扩建和提标改造, 污水处理能力将达到日均683×104 t.基于上述, 本文基于不同情景对《深圳市“十三五”规划纲要》后2021年的城市灰水足迹进行预测, 情景一为城市污水处理能力(480×104 t ·d-1)和再生水利用率(67.4%)维持2015年水平不变; 情景二为城市污水处理能力达到要求的683×104 t·d-1, 而再生水利用率不变; 情景三为城市污水处理能力达到要求, 而再生水利用率增加10.0%至77.4%;情景四为前者的基础上, 再生水利用率增加20.0%至87.4%, 以上情景设定都假设全市污水处理厂数量与处理技术不变, 且每日都能满负荷运行.据公式(10)可推算, 至2020年深圳市灰水足迹可能至18.55×108 m3(情景1)、38.85×108 m3(情景2)、36.53×108 m3(情景3)、34.21×108 m3(情景4).显然, 城市污水处理能力达到《深圳“十三五”规划纲要》要求后, 在再生水利用率不变的前提下, 城市灰水足迹会猛增1倍多, 而再生水利用率每提高一定比例如10%, 就能减少约2.32×108 m3.然而, 2015年深圳城市再生水利用率水平已显著高于全国水平(23%~61%)(李彦旻等, 2018), 日后提升空间有限.因此, 在全面提高城市污水处理能力的同时, 需优先快速提高城市再生水利用率, 城市管网工程建设过程中应将居民生活区中的再生水管网建设列为首要任务, 而不是盲目地增加全市污水管网公里数建设.目前深圳工业废水重复利用率历年平均水平相对较高(表 4), 相比之下, 平均水平较低的城市再生水利用率的潜在提高空间在于生活污水的处理及回用.同时, 提高城市污水处理能力不仅仅着重于处理的“量”, 更要着重于处理的“质”, 如大规模改进污水处理技术, 全面提高城市污水脱氮率, 无害化回用含氮污泥, 避免因其堆积或填埋处理流失到水体与大气环境造成二次污染, 目前深圳市污泥无害化处理设施数目仍远落后于污水处理设施(深圳人居环境委员会, 2011—2015), 需加快相关设施的建设进度.为更好贯彻国家《水污染防治行动计划》, 决策者在后续治水工作中需考虑到以上几点.

4 不确定分析(Analysis of uncertainties)本研究中城市污染氮足迹及灰水足迹计算中不确定性主要来自于足迹核算边界与核算数据质量两方面.从核算边界而言, 城市污染氮足迹核算涵盖较为全面的各来源活性氮环境排放项目(尹沙沙等, 2010; Ma et al., 2012; 张千湖等, 2017), 而以往涉及灰水足迹计算的研究往往除氮污染物之外, 还涵盖COD、磷污染物等其他环境污染物.然而, 相关研究表明, 氮污染物始终是农业、工业与生活造成地表水灰水足迹最大的污染物(王丹阳等, 2015), 故本文基于污染氮足迹的城市灰水足迹核算可行合理.从核算数据质量而言, 各类足迹核算涉及大量相关活动数据及参数, 其主要来自统计年鉴数据、实地调研数据及中外文献筛选的数据.对于主要来源于统计年鉴的数据, 如社会经济、能源消耗、农业生产等数据, 在人为活性氮流计算中其不确定性一般在~5%范围内(李彦旻等, 2018); 对于来自于实地调研的数据, 如水资源利用、水体氨氮排放、大气氮氧化物排放等数据, 其不确定性也不会超过±5%范围, 因其为各类统计资料的数据来源.本文排放因子尽可能选取国内学者基于广东省情况修正后的本地化因子, 如无法进行本地化, 只能参考省级或国家尺度的研究结果, 整体不确定性范围在±10%(李彦旻等, 2018).对于本研究而言, 比例占比较大的生活与工业源污染氮足迹及灰水足迹核算主要基于实地监测数据的数据, 采用误差传递方法对这部分数据对足迹核算结果的不确定性进行分析(表 5), 本文城市污染氮足迹核算结果不确定性在-7%~13%区间, 而城市灰水足迹核算结果不确定性在-11%~16%区间, 研究期间随着年份增加, 两类足迹核算结果不确定性区间呈增大趋势, 但皆在可接受范围内.但日后针对城市灰水足迹核算评价研究仍需深化, 须结合城市水体的自净能力(如人工湿地及水利工程促进水体自净能力提高), 且兼顾城市内部各区域更为细化的环境质量要求, 才能对城市灰水足迹进行更为深化和客观的评价.

| 表 5 2005—2015年深圳城市污染氮足迹及城市灰水足迹核算结果不确定性 Table 5 Uncertainties in the results of nitrogen pollution footprints and grey water footprints of Shenzhen city from 2005—2015 |

本研究从城市水资源利用与氮污染防治角度出发, 对深圳城市2005—2015年污染氮足迹及灰水足迹展开了综合评估, 并根据现存问题提出城市可持续发展对策, 得出以下主要结论与策略:

1) 2005—2015年深圳城市污染氮足迹呈波动下降趋势, 水体Nr流失为主要的城市污染氮足迹来源, 且所占比例逐年增加.工业氮氧化物排放量明显降低, 驱动着整体活性氮大气排放减少.以氨气和氧化亚氮挥发形式导致的污染氮足迹所占总排放比例不大且所占比例相对稳定.深圳污染氮足迹主要源于生活消费, 生活污水排放为城市主要氮源.在城市污水与垃圾处理过程中, 导致污染性活性氮的二次泄漏情况不容忽视.

2) 2005—2015年深圳城市灰水足迹呈波动上升趋势, 生活灰水足迹一直为深圳城市灰水足迹主要构成部分, 其主导着城市灰水足迹变化, 农业与工业灰水足迹的变化对整体影响有限, 这与全国情况不一致, 人均灰水足迹水平比国内平均水平低.基于城市灰水足迹压力指数可知, 城市长期处于水污染压力较大状态.从2011年之后, 生活灰水压力指数逐年均高于农业灰水压力指数, 生活部门水资源利用远不足以满足稀释要求, 导致生活剩余灰水足迹逐年增加, 为深圳城市剩余灰水足迹的主要来源.基于本市有限的地表水资源前提下, 城市水资源利用可大幅度提高生活部门水资源利用配额, 调低工业用水配额以及适当提高农业用水配额, 从而降低城市灰水足迹压力和减缓城市剩余灰水足迹累积.

3) 生活源水体Nr的增长驱动着城市污染氮足迹与灰水足迹的协同变化, 但在2012年后两者出现“脱耦”情况, 城市污染氮足迹呈下降趋势, 而城市灰水足迹却呈增加趋势.城市污水处理能力与再生水利用率为影响未来深圳城市灰水足迹增加的最主要因素, 在城市污水处理能力不断提高的前提下, 不仅需优先快速提高城市生活污水再生利用率, 更要全面提高城市污水脱氮率, 才能应对因城市发展导致的水资源利用以及氮污染问题带来的挑战.本文研究成果为降低城市发展过程环境风险、提高城市化质量的优化方案提供参考.

Chen B, Chang S X, Lam S K, et al. 2017. Land use mediates riverine nitrogen export under the dominant influence of human activities[J]. Environmental Research Letters, 12(9): 094018.

DOI:10.1088/1748-9326/aa84bc

|

程国栋. 2003. 虚拟水-中国水资源安全战略的新思路[J]. 中国科学院院刊, 2003, 4: 260–265.

DOI:10.3969/j.issn.1000-3045.2003.04.006 |

Crab R, Avnimelech Y, Defoirdt T, et al. 2007. Nitrogen removal techniques in aquaculture for a sustainable production[J]. Aquaculture, 207(1/4): 1–14.

|

Ene S A, Teodosiu C. 2011. Grey water footprint assessment and challenges for its implementation[J]. Environmental Engineering & Management Journal, 10(3): 333–340.

|

方恺. 2015. 足迹家族研究综述[J]. 生态学报, 2015, 35(24): 7974–7986.

|

付永虎, 刘黎明, 袁承程. 2016. 农业土地利用系统氮足迹与灰水足迹综合评价[J]. 农业工程学报, 2016, 32(S1): 312–319.

|

付永虎, 刘黎明, 王加升, 等. 2017. 高集约化农区投入减量化与环境风险降低潜势的时空分异特征[J]. 农业工程学报, 2017, 33(2): 266–275.

|

Galloway J N, Aber J D, Erisman J W, et al. 2003. The nitrogen cascade[J]. Bioscience, 53(4): 341–356.

DOI:10.1641/0006-3568(2003)053[0341:TNC]2.0.CO;2

|

高伟, 郭怀成, 后希康. 2014. 中国大陆市域人类活动净氮输入量(NANI)评估[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2014, 50(5): 951–959.

|

Hoekstra A Y, Chapagain A K, Aldaya M M, et al. 2011. The water footprint assessment manual:Setting the global standard[M]. London: Routledge.

|

Hoekstra A Y, Mekonnen M M. 2012. The water footprint of humanity[J]. PNAS, 109(9): 3232–3237.

DOI:10.1073/pnas.1109936109

|

焦雯珺, 闵庆文, 李文华, 等. 2014. 基于生态系统服务的生态足迹模型构建与应用[J]. 资源科学, 2014, 36(11): 2392–2400.

|

李允洁. 2017.杭州市灰水足迹研究[D].金华: 浙江师范大学

|

李彦旻, 高兵, 汤剑雄, 等. 2019. 厦门市氮素流动与水环境负荷演变特征[J]. 环境科学学报, 2019, 39(2): 610–623.

|

梁鸿, 潘晓峰, 余欣繁, 等. 2016. 深圳市水生态系统服务功能价值评估[J]. 自然资源学报, 2016, 31(9): 1474–1487.

|

吕越, 陈忠清. 2016. 氮排放量评估及降氮潜力研究-以浙江省为例[J]. 中国科技论坛, 2016(6): 102–107.

DOI:10.3969/j.issn.1002-6711.2016.06.017 |

马晶, 彭建. 2013. 水足迹研究进展[J]. 生态学报, 2013, 33(18): 5458–5466.

|

Ma L, Velthof G L, Wang F H, et al. 2012. Nitrogen and phosphorus use efficiencies and losses in the food chain in China at regional scales in 1980 and 2005[J]. Science of the Total Environment, 434(15): 51–61.

|

Oita A, Malik A, Kanemoto K, et al. 2016. Substantial nitrogen pollution embedded in international trade[J]. Nature Geoscience, 9(2): 111–115.

DOI:10.1038/ngeo2635

|

深圳市人居环境委员会. 2011-2015. 深圳市环境质量报告书[M]. 深圳: 深圳市人居环境委员会编制.

|

深圳市人民政府. 2017.关于印发大气环境质量提升计划(2017-2020年)的通知[EB/OL]. http://www.sz.gov.cn/zfgb/2017/gb995/201702/t20170227_6015649.htm

|

深圳市社会科学院. 2015.深圳推进城市化的实践与经验研究[EB/OL]. https://max.book118.com/html/2017/0808/126668775.shtm

|

苏瑀, 王仰麟, 张小飞, 等. 2016. 基于氮排放估算的城市发展过程生态影响分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(S1): 139–143.

|

孙才志, 韩琴, 郑德凤. 2016. 中国省际灰水足迹测度及荷载系数的空间关联分析[J]. 生态学报, 2016, 36(1): 86–97.

|

王丹阳, 李景保, 叶亚亚, 等. 2015. 一种改进的灰水足迹计算方法[J]. 自然资源学报, 2015, 30(12): 2120–2130.

DOI:10.11849/zrzyxb.2015.12.013 |

王琛, 尹沙沙, 于世杰, 等. 2018. 河南省2013年大气氨排放清单建立及分布特征[J]. 环境科学, 2018, 39(3): 1023–1030.

|

冼超凡, 欧阳志云. 2016. 城乡居民食物氮足迹估算及其动态分析-以北京市为例[J]. 生态学报, 2016, 36(8): 2413–2421.

|

徐昌城, 曾悦. 2016. 氮足迹模型应用进展研究[J]. 环境科学与管理, 2016, 41(8): 47–51.

DOI:10.3969/j.issn.1673-1212.2016.08.012 |

尹沙沙, 郑君瑜, 张礼俊, 等. 2010. 珠江三角洲人为氨源排放清单及特征[J]. 环境科学, 2010, 31(5): 1146–1151.

|

张玉珍, 洪华生, 陈能汪, 等. 2003. 水产养殖氮磷污染负荷估算初探[J]. 厦门大学学报(自然科学版), 2003(2): 223–227.

DOI:10.3321/j.issn:0438-0479.2003.02.022 |

张千湖, 高兵, 黄葳, 等. 2017. 福建省地级市人为源活性氮排放及其特征分析[J]. 环境科学, 2017, 38(9): 3610–3619.

|

张智雄, 孙才志. 2018. 中国人均灰水生态足迹变化驱动效应测度及时空分异[J]. 生态学报, 2018, 38(13): 4596–4608.

|

赵银慧, 李莉娜, 景立新, 等. 2015. 污水处理厂氮排放特征[J]. 中国环境监测, 2015, 31(4): 58–61.

DOI:10.3969/j.issn.1002-6002.2015.04.010 |

曾昭, 刘俊国. 2013. 北京市灰水足迹评价[J]. 自然资源学报, 2013, 28(7): 1169–1178.

|

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39