2. 中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室, 北京 100101;

3. 中国科学院大学资源与环境学院, 北京 100049;

4. 中国科学院前沿科学与教育局, 北京 100864;

5. 中国科学院南京地理与湖泊研究所, 南京 210008

2. Key Laboratory of Regional Sustainable Development Modeling, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101;

3. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049;

4. Bureau of Frontier Sciences and Education, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864;

5. Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008

改革开放以来, 中国城镇化和工业化进程加速, 伴随着人口快速向城镇集聚, 产业结构快速向非农产业转换, 生产与生活、城镇与乡村、工业与交通等空间快速重塑, 区域内生与跨区的环境污染源呈持续扩张态势, 加之过去高投入、高能耗、低效率的粗放型发展方式负作用淀积, 造成各类水体和大气污染物、固体废弃物加速排放, 环境污染一度造成人居环境恶化(王金南, 2019;周侃等, 2021).尽管近年来, 全国污染防治攻坚战取得显著成效, 生态环境质量明显改善, 但由于城镇化和工业化进程高度的时空压缩与累积, 工业结构偏重、能耗强度偏高、工业布局偏散, 经济增长与污染物排放增加尚未脱钩(蒋洪强等, 2019).环境保护与污染防治的结构性、根源性压力未实现根本缓解, 在生产生活污染源头治理上仍然面临排污基数大、溢出效应强、空间跨度广等难题(刘贵利等,2020;樊杰和赵艳楠,2021), 亟需强化污染源管控精准落地、建立健全面向污染源头的环境空间管控体系, 以降尺度与融合化空间管控形成更加精准、严格、高效的环境空间管控制度, 系统提升环境空间治理效能, 协同推动环境高水平保护和经济高质量发展.

2 环境空间管控面临的主要挑战(Main challenges of environmental spatial governance)从污染源头实施环境空间管控是系统应对高强度、复合性环境问题的重要切入点(Lee et al., 2011;陈妤凡等, 2021), 但现行环境空间管控仍然存在不精准、不得力、不完善的倾向, 主要表现为:

一是污染源头管控的空间单元还未下沉到位, 管控要求与环境规制无法准确落实到污染源空间上.目前, 主体功能区、生态功能区等宏观尺度的综合管控单元用于微观层面的环境监管时, 不可避免的产生分类分级粗糙、边界范围模糊、约束力偏弱等问题, 造成多元化生产生活污染源的空间管控失效.例如, 在污染源结构复杂的都市圈区域, 现行“优化开发区域”、“重点开发区域”、“聚居环境维护区”、“城镇空间”等管控载体缺少细化至街区、园区甚至宗地的环境准入和排污限值(高晓路等, 2019).管控单元下沉不到位还使环境质量标准、排放浓度等关键指标难以定位, 降低了环境规制执行效力的同时, 上位的环境保护目标及参数难以传导至基层, 已成为制约我国环境治理体系和治理能力现代化的薄弱环节.

二是环境空间管控碎片化, 环保规制执行仍然存在缺位、失位、错位问题.因行政管理条块分割和协同监管不充分, 各地往往“选择性”地采用对自身较有利的环保规制与标准执行, 跨界地区的管控单元在划定及监管时存在矛盾, 以邻为壑、排污“搭便车”、寻求“污染避难所”、“垃圾下乡”问题难以源头根治.在农业面源污染、畜禽养殖污染、饮食业油烟排放等方面部门间的治理责任不清, 推诿、扯皮、掣肘现象仍有发生.此外, “不作为”和“一刀切”式管控并存, 一方面, 在饮用水水源一级保护区等重要生态空间内, 明令禁止的违规建筑施工时有发生, 另一方面, 在一般生态空间和农业空间内, 一些低(零)扰动、达标准的生产经营活动被“一律关停”、“先停再说”.

三是现行环境管控体系内部整合不足, 对外又缺乏与国土空间治理体系的衔接匹配.既有水环境、大气环境、土壤环境等单要素管控分区的划分精度、分类体系不一, 造成源头管控时管控界线繁杂、管理职能交叉、监测平台难协同.例如, 在一个流域内仅水要素的管控分区就有水环境功能区、水功能区、生态功能区划、生态保护红线、流域三级保护区等若干方案.自身整体性不足的同时, 与国土空间规划体系的匹配不充分, 向主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等综合性空间规划的延伸和“多规合一”滞后, 导致其在整个空间治理体系中的基础性、涉及面和渗透力被削弱(王金南等, 2019).

3 环境空间管控体系的科学基点及优化逻辑分析(Scientific basis and optimization logic of environmental spatial governance system)环境功能是国土空间的重要属性之一, 环境功能的形成过程体现了自然环境系统对人类活动的承载和反馈, 以及人类活动对自然环境系统的占用和调适.环境功能的空间分异是人地关系地域系统空间耦合的自然结果(张惠远等, 2010).一方面, 自然环境和人类活动都存在显著的地带性和非地带性分异特征, 不同区域的环境承载力、环境敏感性、生态系统重要性等都存在明显差异, 不同类型的生产生活活动也具有不同的区位指向和空间组织规律;另一方面, 经济利益最大化的区位也可能是环境承载力偏低或环境敏感性、生态系统重要性高的区位.因此, 这客观上要求按照不同环境功能的形成规律和区位原理, 从宏观层面降尺度至微观层面进行精准的环境空间管控, 以此解决或纠正生产生活污染源空间配置中的市场失灵, 使生产-生活-生态空间组织达到帕累托最优(Pareto optimality), 并实现经济-环境效益空间均衡状态(周侃等, 2019).

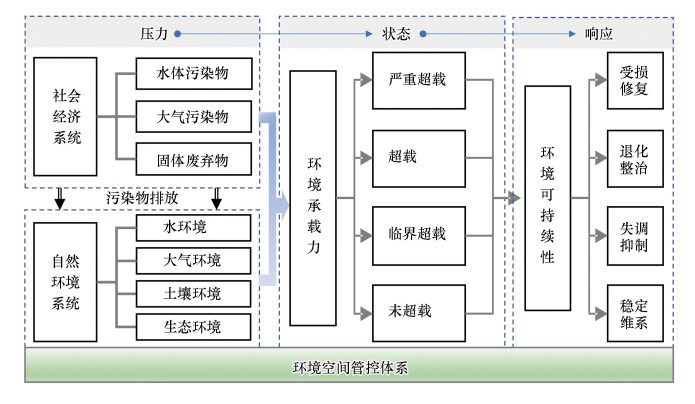

环境承载力是区域综合承载力的基本要素, 反映了作为承载体的自然环境系统对作为承载对象的社会经济系统的支持能力, 是一定时期、一定状态或条件下、一定的区域范围内, 在维持环境系统结构不发生质的变化、环境功能不遭受破坏的前提下, 自然环境系统所能承受各种社会经济活动的能力(House, 1974;樊杰等, 2015), 即自然环境系统对区域社会经济发展的最大支持能力, 是对环境的基本属性和有限的自我调节能力的量度.不难看出, 环境承载力既是大气、水体、土壤等环境要素的函数, 可视为决定人类是否可持续发展的环境门槛的阈值表达, 同时也是人类生产生活方式、类型、结构、效率等的函数(徐勇等, 2017).在各类环境功能管控过程中, 要维系区域可持续性就是要实现环境正外部性的最大化和环境负外部性的最小化, 即维持或提升环境承载力(刘年磊等, 2017).通过人类活动(或人类活动导致的污染物排放)规模、强度、速度、开发利用方式的融合化综合管控, 调适环境损害与效益的演化趋势, 扭转以各类环境污染为代价的发展方式, 确保环境承载力不超载、环境可持续性更趋协调(图 1).

|

| 图 1 基于环境承载力的环境空间管控内在逻辑 Fig. 1 Internal logic of environmental spatial governance based on environmental carrying capacity |

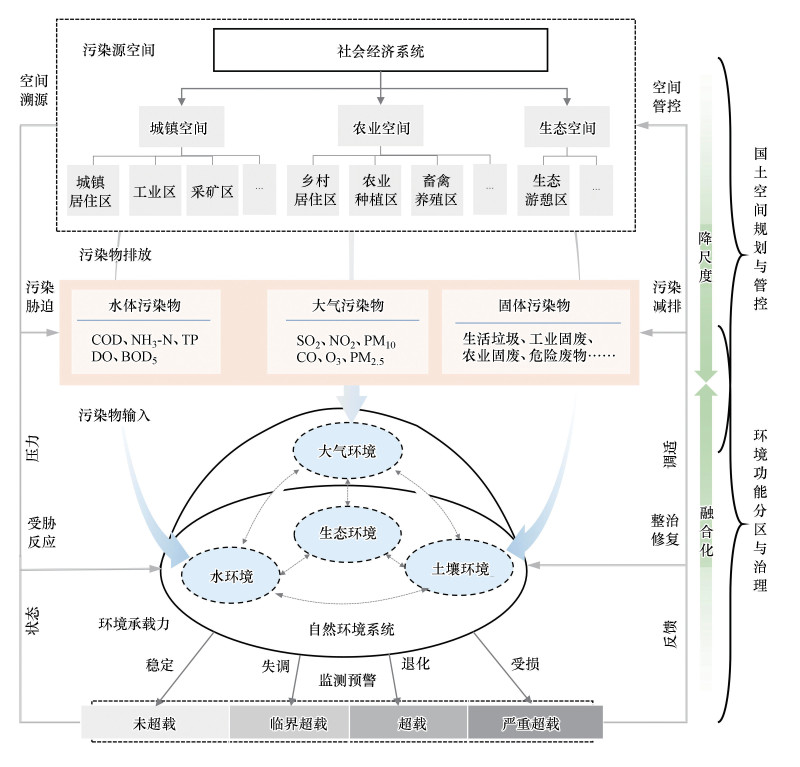

随着相关部门通过环境要素分区、“三线一单”制定等举措, 积极开展环境污染的源头管控探索, 过去“先污染后治理”“边治理边污染”局面已发生积极转变(许开鹏等, 2017).尤其是新时期建立国土空间规划体系并监督实施的重大部署, 国家可持续发展的空间蓝图及基本框架将被确定, 各类开发保护建设活动的底线将细化落实, 此时正值实现精准化、系统化污染源头管控的窗口期, 为从源头入手谋划环境空间管控创造了有利条件.一方面, 通过生态空间、农业空间、城镇空间统筹布局, 以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等管控边界科学划定, 实现了包括污染源空间在内的各类控制线落地(樊杰和周侃, 2021), 将污染物排放量、环境质量达标率、产业准入门槛等环境标准和规制嵌入, 为降尺度细化环境管控措施提供了空间载体(图 2).另一方面, 由于国土开发保护“一张空间蓝图”逐步形成, 宏观、中观、微观层面的各类空间管控工具加速融合化, 分层级、分类型的减排控制体系得以匹配, 分要素、分阶段的环境准入标准能够嵌入其中, 有利于环境规制的分层传导与内外协同, 加速形成横向到边、纵向到底的污染源头管控体系, 实现人口经济布局与环境保护的系统性整体谋划(王金南等, 2018;刘贵利等, 2019).

|

| 图 2 新时期环境空间管控转型与体系优化基本框架 Fig. 2 Basic framework of environmental spatial governance transformation and system optimization in the new period |

立足不同国土空间生态环境系统结构、状态和功能上的差异, 结合生产生活污染物性质及来源特点(Cao et al., 2021;伍健雄等, 2021), 建立覆盖每一寸国土的环境功能分区及污染源头分级管控体系.环境功能分区管控的基础单元可按城镇空间、农业空间和生态空间划分为3个大类和若干小类.城镇空间类包括城镇居民居住场所、交通运输场所以及工业区、采矿区、普通制造业场所、基础性工业场所、高污染型工业场所等工矿业生产空间;农业空间类包括乡村居民居住场所以及农业种植场所、畜禽养殖场所、水产养殖区等农业生产空间;生活空间类包括生态游憩场所、以及绿色生态保障区、风景资源保护区、水源缓冲区等一般生态区, 水源涵养区、水土保持区、饮用水源地等生态保护红线区(陈妤凡等, 2021).

在跨界地区, 应特别注重环境功能完整性、环境介质流动性和环境问题相似性, 确保界上界下的环境功能分区衔接协调.进一步按照分区统筹、分级施策的差异化空间管控理念, 强调从源头起就保障环境规制在空间落地.针对各类环境功能分区的污染物排放强度、危害性及影响范围, 进一步明确管控等级与范围, 使得环境质量、污染排放和执法监督的管控载体下沉到位.例如, 将生产和生活类管控区划分为Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ等4个等级, 生态类管控区为Ⅰ和○两级.同时, 强化跨部门源头管控与协调, 理清各类管控区和等级的协调部门和协调内容(周侃等, 2021).

4.2 强化污染源管控与大气、水、土壤污染防治空间关联, 健全综合施策的融合化管理机制环境功能分区分级空间管控是欧盟、美日澳等发达地区和国家的通行做法, 是开展水陆域、上下游、左右岸、前后向等环境综合治理的准绳(Wright et al., 2000; Woodfield et al., 2006; Fredenberger et al., 2013).以环境分区分级管控体系为基础, 强化污染源同现行污染防治工作的空间关联, 有助于推动“并行式”环境管理向跨区域、跨部门、跨领域的“协同式”管理转变.按照环境功能区的各类污染物性质和各级排放控制限值核定排污许可量, 分区实施排污许可证管理, 可以将污染物排放种类、浓度、总量、排放去向、环保设施建设和运营情况等纳入许可证管理范围.

在制定产业准入政策及目录时, 应充分考虑环境功能区的污染源管控要求, 如在管控等级较高的普通制造业场所准入时, 产业类型还需符合区内污染排放等量(或减量)置换门槛.此外, 依托分区分级管控目标将污染源环境监管事权下移, 纳入地方政府目标责任书考核体系, 与环境影响评价、总量控制、排污权交易、监管执法等环境管理事前、事中、事后环节衔接, 建立覆盖全过程的环境协同治理体系(李平星等, 2021;王永洵等, 2021).

4.3 嵌入多层级国土空间规划体系, 充分发挥环境管控在国土空间开发中的前置引导作用将环境空间管控全面嵌入国土空间治理体系, 从根本上转变环境管控碎片化、话语权弱、“小马拉大车”现状.在国家和省级层面, 将管控要求嵌入主体功能区规划与制度, 按照城市化地区、生态功能区、粮食主产区和遗产保护地等主体功能, 在县域分类制定污染物排放限值、环境质量目标、产业准入清单、减排激励机制, 形成更有针对性的污染源宏观管控体系(梁育填等, 2021).在市县层面, 将环境功能分区及分级管控同“三区三线”衔接, 保障市县内的环境管控内容与城镇建设、农业生产、生态保护行动相协调, 强化源头管控在规划选址、用地预审、环评等环节的约束力, 确保各类源头治理措施能精准地管到位.

4.4 夯实环境空间管控的技术支撑体系, 跨部门协同建立环境空间信息数据库与信息平台全覆盖、全要素的环境空间管控技术支撑体系具有基础数据海量且多源异构、拓展性和集成性强、时空分辨率高等特点.通过与环境功能分区相结合, 可以从分类标准规范上保障环境空间信息的协调性, 基于统一的坐标系统、依据统一的分类体系和数据标准, 在空间、时序、比例尺上对各类环境数据进行标准化整合、对接、去重、融合、分层.对监测布点空缺或薄弱的分区单元和跨界地区填补监测空白, 对高等级管控分区以及上下游、左右岸等关键区域加密监测(刘洋等, 2021).此外, 依托卫星遥感、物联网、大数据等新型观测技术, 提升对各类分区生产生活污染源的实时监控能力, 及时发现破坏环境功能的行为并做出响应, 将各类分区的排污强度、达标程度、减排速率等内容纳入资源环境承载能力监测预警体系, 建立健全部门联动执法、边界联动监管、网格化执法等机制, 实现污染源头控制的精细管理和精准定位.

5 结语(Conclusion)推动环境空间管控降尺度与融合化, 实现污染源头防范与精准落地治理, 是新时期环境治理体系和治理能力现代化的客观需要, 不仅对决策者实施环境管控提出了新要求, 也对学术界提出了新命题.需要融合生态环境资源领域基础理论开展跨学科交叉研究, 对生产生活污染源时空过程和驱动机制深入剖析, 科学评价各类环境功能区的污染物排放强度, 形成面向污染源头控制的环境空间管控方案.为此, 依托中国科学院A类战略性先导科技专项、国家第二次青藏高原综合科学考察研究专项课题以及国家自然科学基金项目, 研究团队结合典型城市化地区和重点生态功能区的案例实证, 设置了“环境空间管控研究”专栏, 从人类生产生活污染物排放过程和格局研究入手, 按照“驱动机制解析-分区分类管控-环境效应评估”的主线, 组织了城市化过程对氨氮排放的驱动作用与空间交互特征(伍健雄等, 2021)、主体功能区视角下的环境污染时空格局及驱动因素(梁育填等, 2021)、国土空间规划体系下的全域环境空间管控(陈妤凡等, 2021)、重点生态功能区环境污染源排放特征与空间管控模式(周侃等, 2021)、面向区域管理的非点源污染负荷估算(刘洋等, 2021)、基于一体化生态空间格局的土地利用/覆被变化及其生态环境效应(李平星等, 2021)、海岸带土地利用转型及其生态环境效应(王永洵等, 2021)等论文, 以期为污染物源头减排和环境空间管控学术探索,以及国家环境治理策略制定提供参考依据.

Cao L, Li L, Wu Y. 2021. How does population structure affect pollutant discharge in China? Evidence from an improved STIRPAT model[J]. Environmental Science and Pollution Research, 28: 2765-2778. DOI:10.1007/s11356-020-10589-3 |

陈妤凡, 周侃, 徐勇. 2021. 国土空间规划体系下的全域环境空间管控研究——以苏州市为例[J]. 环境科学学报, 41(10): 3882-3992. |

樊杰, 王亚飞, 汤青, 等. 2015. 全国资源环境承载能力监测预警(2014版)学术思路与总体技术流程[J]. 地理科学, 35(1): 1-10. |

樊杰, 赵艳楠. 2021. 面向现代化的中国区域发展格局: 科学内涵与战略重点[J]. 经济地理, 41(1): 1-9. |

樊杰, 周侃. 2021. 以"三区三线"深化落实主体功能区战略的理论思考与路径探索[J]. 中国土地科学, (9): 1-10. |

Freudenberger L, Hobson P, Schluck M, et al. 2013. Nature conservation: priority-setting needs a global change[J]. Biodiversity & Conservation, 22(5): 1255-1281. |

高晓路, 廖柳文, 吴丹贤, 等. 2019. "十四五"生态环境分区管治的战略方向[J]. 环境保护, 47(10): 27-32. DOI:10.3969/j.issn.1674-1021.2019.10.008 |

House P W. 1974. The carrying capacity of a region: A planning model[J]. Omega, 2(5): 667-676. DOI:10.1016/0305-0483(74)90051-6 |

蒋洪强, 刘年磊, 胡溪, 等. 2019. 我国生态环境空间管控制度研究与实践进展[J]. 环境保护, 47(13): 32-36. |

Lee D, Lee Y, Jang K. 2011. Korean national emissions inventory system and 2007 air pollutant emission[J]. Asian Journal of Atmospheric Environment, 5(4): 278-291. DOI:10.5572/ajae.2011.5.4.278 |

李平星, 陈雯, 邹露, 等. 2021. 基于一体化生态空间格局的土地利用/覆被变化及其生态环境效应——以长三角为例[J]. 环境科学学报, 41(10): 3905-3915. |

梁育填, 张家熙, 周侃, 等. 2021. 主体功能区视角下的环境污染时空格局及驱动因素——基于广东省121个县域的实证分析[J]. 环境科学学报, 41(10): 3916-3926. |

刘贵利, 郭健, 江河. 2019. 国土空间规划体系中的生态环境保护规划研究[J]. 环境保护, 47(10): 33-38. |

刘贵利, 秋婕, 莫悠. 2020. 激活环境保护动力建立生态环境分区管治长效机制[J]. 环境保护, 48(21): 20-24. |

刘年磊, 卢亚灵, 蒋洪强, 等. 2017. 基于环境质量标准的环境承载力评价方法及其应用[J]. 地理科学进展, 36(3): 296-305. |

刘洋, 李丽娟, 李九一. 面向区域管理的非点源污染负荷估算——以浙江省嵊州市为例[J]. 环境科学学报, 41(10): 3938-3946. |

王金南, 董战峰, 蒋洪强, 等. 2019. 中国环境保护战略政策70年历史变迁与改革方向[J]. 环境科学研究, 32(10): 1636-1644. |

王金南, 万军, 王倩, 等. 2018. 改革开放40年与中国生态环境规划发展[J]. 中国环境管理, 10(6): 5-18. |

王金南. 2019. 打好污染防治攻坚战谋划美丽中国建设新篇章[J]. 中华环境, (12): 45-47. |

王永洵, 王亚飞, 王强. 2021. 土地利用转型及其生态环境效应——以福建海岸带为例[J]. 环境科学学报, 41(10): 3927-3937. |

Woodfield N K, Longhurst J W S, Beattie C I, et al. 2006. Regional collaborative urban air quality management: case studies across Great Britain[J]. Environmental Modelling & Software, 21(4): 595-599. |

Wright J F, Sutcliffe D W, Furse M T. 2000. Assessing the biological quality of fresh waters RIVPACS and other techniques[M]. UK: Fresh water Biological Association.

|

伍健雄, 周侃, 刘汉初. 2021. 城市化过程对氨氮排放的驱动作用与空间交互特征——以长三角地区为例[J]. 环境科学学报, 41(10): 3893-3904. |

徐勇, 张雪飞, 周侃, 等. 2017. 资源环境承载能力预警的超载成因分析方法及应用[J]. 地理科学进展, 36(3): 277-285. |

许开鹏, 迟妍妍, 陆军, 等. 2017. 环境功能区划进展与展望[J]. 环境保护, 45(1): 53-57. DOI:10.3969/j.issn.1674-8069.2017.01.017 |

张惠远, 金陶陶, 张萧. 2010. 环境功能区划概念和区划思路[J]. 环境保护, (14): 14-16. |

周侃, 陈妤凡, 徐勇, 等. 2021. 重点生态功能区环境污染源排放特征与空间管控模式——以藏东南为例[J]. 环境科学学报, 41(10): 3871-3881. |

周侃, 樊杰, 盛科荣. 2019. 国土空间管控的方法与途径[J]. 地理研究, 38(10): 2527-2540. DOI:10.11821/dlyj020190308 |

周侃, 伍健雄, 樊杰, 等. 2021. 长江经济带环境污染胁迫的驱动因素及空间效应[J]. 环境科学学报, 41(5): 1996-2004. |

2021, Vol. 41

2021, Vol. 41